闽江畔,傍晚的斜阳为城镇镀上金色的轮廓。悠扬的弦音从延平区江滨路的一幢居民楼里传出。顺着楼梯走到负一楼,随着“延平区吉他协会”招牌映入眼帘的是一个宽敞的音乐空间。室内,一排排吉他整齐地挂在墙上,三两个少年正抱着吉他练习,不远处,一个瘦削的男子站在灶台旁,手握锅铲,料理着锅中的板鸭。

香气四溢,弦声暂停,瘦削男子穿过灶台,来到乐谱架旁,和年轻人说起指法与节奏的细节。说到兴起处,他抱起一把吉他,轻松扫出一段乐声,身旁青年也跟着旋律一起演奏。一双快手,扫弦奏乐,既可抒发情志,还能抚慰人心。它的主人,就是“雪碧老师”陈雪俤。

1

吉他小伙的勇敢寻梦路

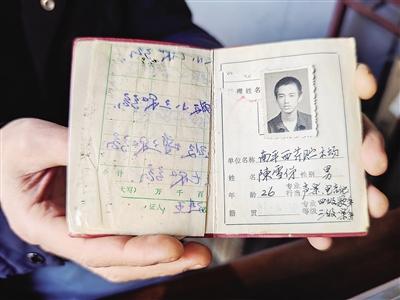

陈雪俤的音乐路开始得不太“寻常”。1987年,还是南平电池厂员工的他花60元买了一把金雀牌吉他。没有老师、没有教材,他的学习资料只有从吉他同好处借阅的一册和弦图。陈雪俤回忆,彼时,每天晚上9时,厂里的灯光渐次熄灭,只有他仍然在澡堂里拨弄琴弦,有时练习到天亮。练习时,琴声传到员工宿舍,厂里人背地里议论,说这个小伙子有些“魔怔”,但他不以为意。

当时,南平很少有人玩吉他。陈雪俤学了一年,便参加了南平吉他大奖赛,并一路闯进决赛。如今,他已记不清比赛的结果,但对赛后愈发“不安分”的心情印象深刻。

偶然间,陈雪俤听说了当时吉他界的偶像——成方圆,心里随之生出一个大胆的念头:“我要去北京,找她学吉他。”1988年,他向亲戚朋友东拼西凑借了150元,花45元买了张火车票,揣着面包和一颗装满热血的心,登上了开往北京的K45次列车。两天两夜的旅途里,他舍不得多花一分钱,饿了便啃几口干巴巴的面包。

火车抵达北京,才走出出站口,汹涌的人潮瞬间“淹没”了陈雪俤。北京太大了,远远超出了这个南平小伙的想象,他不知道该去哪里找成方圆,只能像无头苍蝇一样,跟着人群随便挤上一辆公交车,坐到终点站才下车,站在寒风里,茫然无措。最终,陈雪俤在一家小旅社找到落脚点,每晚用5元换得一张折叠床的床位栖身。旅社里几位年纪相仿的服务员见他吃不起饭,便每人匀一点米饭给他,帮助他度过存款“只减不增”的日子。

为了在异乡谋生,陈雪俤在街头摆起小摊,用一张牛皮纸写明追梦者的身份,用随身的吉他弹起当时流行的《牵引》。这次街头驻唱给他的追梦路带来了转折:一位好心人为他写了一封推荐信,推荐陈雪俤到河北省唐山市说唱曲艺歌舞团求职。到了唐山后,陈雪俤凭借一手熟练的演奏技巧在歌舞团拼出了一席之地,在四处巡演中站稳了脚跟。

但这位充满野心的青年不甘心止步于此。1991年,陈雪俤回到南平,在当时名噪一时的芹星歌舞厅担任驻场乐手。听说泉州来了吉他高手,他又背起行囊奔赴闽南,在当地歌舞厅边演出边学习。此后十几年间,他辗转于不同的城市求学、演出、打拼,凭着对弦音的追求走向远方。

在陈雪俤如今的学生们听来,他这段闯荡乐坛的经历就像“传奇”。但对陈雪俤来说,这段为了弹吉他而奔波、煎熬的日子,最终促成了他与学生们的缘分。因为难忘外出打拼时收获的善意,2010年,陈雪俤回到延平不久后,就开起了“雪俤吉他俱乐部”,为像曾经的他一样迷上音乐的孩子们,打造一个能够安心落脚的“家”。

2

弦音里沉静下来的青春

夜间,闽北职业技术学院的操场上,一群少年背着吉他正在演奏。琴架支撑着灯棒,落下微弱的灯光,洒在他们的肩膀上。来往的学生逐渐聚拢以后,弦音慢慢铺满操场,周晓宇坐在人群中,望着周围的学生,且弹且唱。看着他熟练的手法,很难想象,很久以前,在公园里类似的场景中,周晓宇曾手心冒汗,紧张到平日早已练熟的和弦都摁不稳。

周晓宇是雪俤吉他俱乐部的辅导老师,也是陈雪俤培养的学生。进俱乐部学琴前,周晓宇是一名“叛逆少年”,父母把他送到俱乐部时,只希望孩子能学点技能傍身。“那时候只觉得弹吉他很酷,其他的事都不在乎。”周晓宇说。

在雪俤吉他俱乐部,一个课时可以让孩子们从14时练到天黑。从那天起,周晓宇吃住都在俱乐部,与陈雪俤长时间相处。陈雪俤用音乐和自身的经历为“教材”,在亦师亦友的环境中,向周晓宇传授演奏技巧,像家人一样围坐在饭桌旁用餐,闲聊生活感悟。慢慢地,周晓宇沉下心来,“满身是刺”的性格有所改变,在弹吉他这项爱好中找到了人生新的可能。

如今,周晓宇考取了吉他十级资格与艺术特长生测评认证辅导教师资格证书,不仅留在俱乐部与陈雪俤一起授课,还走进延平区多所中学,协助学校建立吉他社团,教孩子们认识音乐的魅力。

3

用陪伴迎来“放牛班的春天”

在延平区吉他协会成立前,雪俤吉他俱乐部就经常组织学员进校园、进社区,参与公益演出。在俱乐部的墙上,除了一把把吉他,便是俱乐部成员的演出照片,以及多块写有“热心公益爱心单位”的牌匾。陈雪俤说,演出不只为了展示琴技,更多的是一种“拉练”——让内向怯懦的少年在他人面前勇敢开口、弹奏。

陈雪俤回忆,俱乐部曾有一名外号“南瓜”的少年。当时,“南瓜”是初三学生,沉默寡言,与父母都少有交流。为了让他更加积极开朗,父母报名将他送到了俱乐部学习吉他。

前三节课里,“南瓜”低头按弦、机械弹奏,一言不发。陈雪俤并未催促,只是温和地陪着他,给他足够的时间熟悉这里的节奏。第四节课,“南瓜”终于开口说话,眼神里多了一些亮光。在此后的学习中,他的话多了,演奏也不再单调。一年后,“南瓜”顺利考上了南平第一中学高中部。

在升学宴上,“南瓜”的父母忍不住向陈雪俤问出心头疑惑:“为什么孩子不听我们的话,却肯听你的?”陈雪俤笑着说:“因为我也经历过他们的年纪,算是久病成良医。”年轻时,他为了一个学琴的念头,义无反顾地远赴千里。正因为曾亲身经历迷茫,所以陈雪俤能够理解这些少年的激情和叛逆,在相处时多是“前辈”而非“长辈”,选择以自己的故事为基础,与孩子们沟通,疏导他们的心结。而变化就在一点一滴中产生。

陈雪俤说,他对自己的定位并不只是“教琴的辅导老师”。在教学演奏技巧之余,他也在慢慢引导孩子们理解生活、面对情绪,找到属于自己的声音。创立十余年来,俱乐部里的学员来来往往,先后有七八百名少年跟着陈雪俤学习,其中不少孩子从不愿说话、不愿弹琴,一步步习惯与他人交流,摆脱“叛逆少年”的标签,成长为有勇气和能力登台演奏、教人识谱的“靠谱前辈”。在这座城市夹缝的“秘密基地”里,陈雪俤用自己的琴技、故事和陪伴,引导“放牛班”的孩子们演奏出属于自己的“春天”。