光影流转间,是建盏曜变、傩舞翻腾大气磅礴;

山水交融里,是白鹭翩跹、建本雕印浪漫唯美;

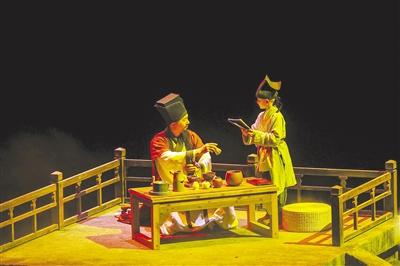

对白切换中,是品茶悟心、朱子家礼哲思满满……

5月伊始,大型文旅山水史诗《月映武夷》在武夷山揭开神秘面纱,正式与观众见面,以一场跨越时空的文化对话,将朱子理学化作可感知、可触摸、可体验的沉浸式演出。

绵延不绝的武夷山脉,是造物主挥毫泼墨的山水画廊,也孕育着中华文明绵延千年的精神道场。侧耳倾听,清风涤荡而来琅琅书声,文脉赓续,钟灵毓秀,山水间演绎千载儒释道,轻盈又厚重,月光化作永恒,缓缓展开一阕光景无边的诗篇。

《月映武夷》便缘起于此。

借一抹映照万川的月色铺陈,从双世遗厚重的文化底蕴中汲取养分,深挖闽北大地历史文化符号、民俗风情元素,以新时代的语境创新阐释弘扬朱子文化,推动以朱子文化为代表的中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

A

所思·源头活水

这是一场山水共情的古今对话。

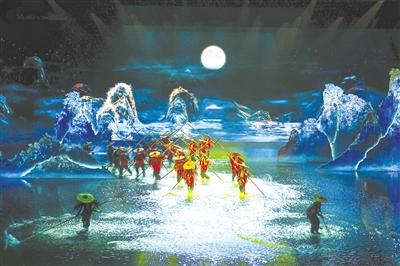

走进剧场,光影化作星河在穹顶流转,舞台大屏之上,混沌星云随着气势磅礴的音乐徐徐浮现。这一刻,观众仿佛步入时空长河,望见九曲碧水蜿蜒流淌,见证武夷群峰拔地而起,触摸千年文脉绵延不绝……

历史故事与山水情境结合,科技手段与艺术语言融合,是此次演出最动人之处。长45米、宽10.3米罕见比例的运用,让台口化作武夷奇胜长卷;4块IMAX屏幕大小的LED屏将其环绕,构成270°巨大投影面,将观众的余光都悉数捕捉;而全智能多功能水舞台,能够在一秒间由地面切换为一汪碧水,倒映出节目灵动的光影。

“其实,水舞台的运用并非最初的演出方案。”舞美总设计师郭昕回忆说,“当我们泛舟九曲溪,被极致的美深深震撼时,才下定决心要做水舞台。”

整个舞台采用先进的机械系统,通过升降、开合、推拉、吊装,配合精密的舞台编程系统、数控系统,呈现出层次丰富立体的舞台效果,营造纵深270度的立体空间,再配合声光电的渲染,观众瞬间便沉浸到故事之中。

匠心不止于此,更在每一处细节——

舞美设计对布景的各个比例反复推敲、计算,让宋画的诗意渗透进现代化舞台的每一寸肌理,呈现中国传统山水画中平行透视的效果。

从朱熹考究的七星面妆,到白鹭舞服道具化的单翼设计,再到民间龙鱼加纱、加灯的艺术化处理,服化道团队别具匠心地制作上百件道具,只为呈现更唯美的视觉效果。

视觉设计注重视觉冲击力,运用现代多媒体与裸眼3D技术,将每一帧画面都打磨到极致,让观众在虚实相生的东方意境里收获独一无二的视听享受。

《月映万川》《鉴天》《叩山》《家礼》《悟心》《万川归一》等不同篇章,从“观世之眼、传道之口、问道之足、悟道之心”四个维度层层递进,分别以绿色、金色、红色为主色调,色彩选择与文化内涵相呼应……

“我们要把最传统的文化内容用最现代的方式呈现,把最艺术的内容用最科技的手法呈现。”总制作人萨迦多吉希望,将朱子文化解构为可触可感的艺术符号,让观众通过一台戏,了解这方山水与朱子理学之间的渊源,当观众走出剧场以后,再看这片武夷真实山水,能品出更厚重的文化内涵。

B

所见·胜日寻芳

这是一幅八闽文化的宏图画卷。

名山出名人,名人耀名山。《月映武夷》正如它的名字一样,将朱熹“月映万川”“理一分殊”的理学精髓与大武夷的历史、文化、山水、民俗等元素糅于一体,创新展示朱子文化,生动诠释八闽文化的精神内核。

武夷山拥有朱子理学、摩崖石刻、建本建盏等资源。主创团队不仅采撷武夷山水自然灵韵,更萃取朱子家礼、茶道、建本雕印、邵武傩舞等特色符号,使得舞台上呈现的朱子生平故事,成为鲜活的场景、生动的叙事,观众不自觉便沉浸其中,展开对自我、对世界的思考。

“剧目从创意开始,就离不开福建的地理环境,离不开大武夷的文化范畴。”总制作人萨迦多吉介绍。《月映武夷》具有非常深厚的八闽文化特征,传统元素在当代舞台获得新生的同时,创新演绎也为闽派文艺注入了新活力。

“每个环节都丝丝入扣,把观众带入到身临其境的、对文化的真实的感受当中。”著名主持人蒋昌建用震撼、感动、精彩、启发四个关键词概括演出留下的印象。

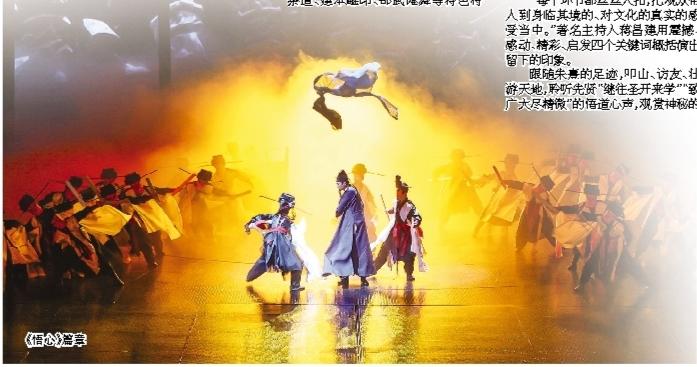

跟随朱熹的足迹,叩山、访友、壮游天地,聆听先贤“继往圣开来学”“致广大尽精微”的悟道心声,观赏神秘的傩舞、热闹的龙鱼戏、庄重的加冠及笄之礼……剧情跌宕间,人们随之心潮澎湃起伏。

当建盏历经揉泥、拉坯和火的考验,发生璀璨的曜变,观众自然产生“人生如盏”的领悟;当曜变斑纹与古人对宇宙的浪漫想象重合,观众也能听见抽象的“天理”回声;当朱熹携众书生踏歌求索,在风雨中喊出“我观千仞丹崖受云雨剥蚀而不崩,方悟‘理’在天地裂痕处生长;我观九曲溪遇顽石则绕行,遇平缓则蓄势,方知‘理’乃刚柔相济之道”,观众的情绪也在此刻登顶,与朱熹一同沉浸在“等闲识得东风面”的豁然之境。

演出将山水揉进月色,让每一块丹霞岩壁都成为千年文明的书页,朱子的哲思化作潺潺溪语,与清风对谈。这是朱子文化与大武夷的交响,也是“以文塑旅、以旅彰文”的生动注脚。

“山高人为峰,所以我们的落脚点是人的精神。”总导演肖向荣告诉记者,“演出还设计了朱子家礼体验、特产美食展示等沉浸式互动环节,让文化认同感在八方来客心中拔节生长。”

在主创团队看来,用寓教于乐的方式,激发观众的好奇心,当他们萌发探究朱熹思想、寻访建本文化、探索邵武傩戏等更深层文化内涵的兴趣和冲动,作品的文化启蒙使命便已达成。

不给予答案,而激发追问,这份“引而不发”的克制是创作智慧的体现,也让这一方水土的故事被感受、被理解、被传承。

C

所咏·万紫千红

这是一次源头活水的创新演绎。

当千年茶韵邂逅理学之光,武夷山文旅“双子星”点亮世界。

“等闲识得东风面,万紫千红总是春。”这句诗用来形容如今的武夷山,再贴切不过。这座世界文化与自然遗产地,正因两部重量级演出——《印象大红袍》与《月映武夷》,焕发着前所未有的生机与魅力。

十五年前,《印象大红袍》横空出世,以茶为魂,将武夷山水化作天然舞台。全球首创的360°旋转观众席,五分钟完成一周旋转,让观众如入画境;12000米的世界最长舞台视觉,配合15块融入山水的电影银幕,打造出“人在画中游”的奇妙体验。

世界最大的“演出茶馆”里,岩骨花香沁人心脾,制茶工艺、茶道精神、茶人故事在此娓娓道来。

15年间,6370场演出,885万观众,《印象大红袍》不仅成为福建文旅的金字招牌,更打破了武夷山“白天登山、夜晚空城”的困局,催生出茶宿、茶宴、茶研学等新业态,让剧场周边成为武夷山最热闹的夜生活地标。

2025年“五一”,《印象大红袍》用一组数据打破自己的“上限”——5天共演出19场,接待观众3.43万人,5月1日至3日,连续3天演出5场。

也是从今年5月1日起,《月映武夷》惊艳首演。它以朱子理学为精神内核,用全球首创、获世界纪录认证的45米高压水幕、智能机械舞台和2400平方米IMAX级影像,将朱熹“月映万川”的理学精髓与本土民俗风情完美融合。

从少年朱熹、青年朱熹到老年朱熹,观众跟随他的视角观山川、悟天理,欣赏神秘傩舞、热闹龙鱼戏,见证建本成形、建盏曜变,开启一场跨越时空的文化对话。首演6天8场,吸引1.07万人次观演。

这两部演出就像一对交相辉映的双子星,形成巧妙的错峰联动:晴天,置身开放山水间,感受《印象大红袍》的茶韵与自然之美;雨天,走进270°环形水幕剧场,沉浸于《月映武夷》的理学文化盛宴。通过“演艺+”模式,它们整合周边业态,构建全天候消费场景,推动武夷山从“观光旅游”向“深度体验”转型升级。

从茶文化到朱子文化,从山水实景到科技水幕,《印象大红袍》与《月映武夷》以不同的艺术语言,共同勾勒出武夷山的文化轮廓。它们不仅是文旅产品的创新典范,更是向世界展示中国文化的重要窗口。

在这里,你可以走进“双世遗”的山水人文中,领略中国茶文化的博大精深,聆听朱子理学的千年回响,感受中华文明的多元魅力。正如南平市劳动模范陈松章所说:“武夷占尽人间美,愿乘长风我再来。这两部演出,正让更多人爱上武夷山,爱上中国文化。”