翻开《富垅物语》,蛟龙溪的水汽裹挟着时光氤氲而来。在700年红豆杉的根系与清道光年间的廊桥之间,周氏先祖的耕读家训在夯土墙上斑驳,板凳龙的呼啸在祠堂天井回荡——这些被岁月浸润的文明碎片,用生生不息的传承诠释着乡土中国的生存智慧。

禁伐区是生态最朴素的教科书。当现代城市用吊针维系移植古树的生命,富垅人早已将“斧斤以时”的古训刻进族规。那棵需六个孩童合抱的红豆杉,皲裂的树皮里记录着明代的旱涝密码。村民任落叶归根的坚持,老妪在族谱褶皱里抖落嘉庆稻种的瞬间,这些坚守,成为了血脉里的自觉。正如周氏古宅门楣“栽蓼绿葵”的楹联,不是风雅的装饰,而是将耕读文明铸成活着的基因。

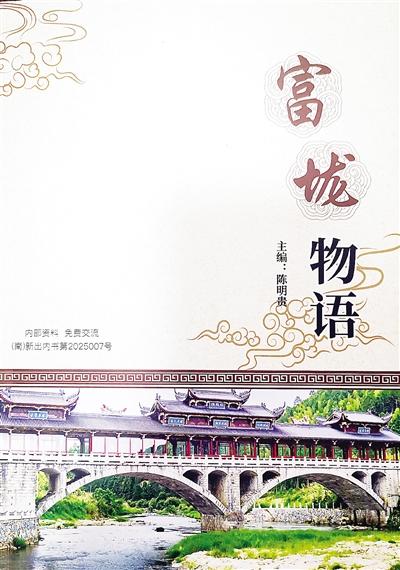

建筑纹样里藏着文明的密码。百间仓楼残垣的夯土层、窗棂格心的冰裂纹、雀替上的忍冬纹,这些被时光打磨的细节,拼凑出闽北山地的文化基因图谱。当端午的香囊悬于116根廊柱之间,当重建的蛟龙桥榫卯咬合《鲁班经》失传的技艺,寻常营造便成了对文明的庄严接续。

阅读《富垅物语》,震撼我们的是乡土智慧的当代性。进士周元傑夜读《离骚》时题写的“光风霁月”,龙鳞坝上81个“福”字的水痕,在城市化的今天愈发珍贵。当乡愁沦为消费符号,当古村落变成标本,富垅人用功德碑浇筑的水泥乡约、用板凳龙巡游激活的古老仪式,都在证明:文明的传承不在博物馆的玻璃柜里,而在村民日复一日的坚守中。

蛟龙溪的水为何千年不涸?因其源头是文明的活水。《富垅物语》的启示从来不是怀旧的惆怅,而是一记钟鸣:当我们迷失在钢筋水泥的丛林,能否如那些守护古树的村民,将“栽蓼绿葵”的山家况味种进心田?答案藏在老宅的冰裂纹窗棂间,在端午素粽划出的弧线里,在每个选择与古老智慧对话的瞬间——有些传承,永远鲜活如蛟龙溪水,在时代的峡谷中奔流不息。