当《月映武夷》的大幕,缓缓拉开——

武夷山下九曲溪的桨声,拨开千年光阴的涟漪,丹崖碧水便不再是自然风物,而是一卷流动的东方哲学长轴。

建盏在光影中流转着神秘釉彩,点茶技艺在演员手中化作雪沫乳花,龙鱼戏灵动跃动,傩戏面具下藏着古老传说……

《月映武夷》这场融合了建盏、建本、朱子家礼、鱼龙戏、傩舞等多项非遗的演出,宛如一场跨越时空的文化对话,不仅让沉睡在历史长河中的技艺重新焕发生机,更成为旅游演艺与文旅融合的生动范本,以非遗为纽带,串联起文化传承与旅游发展的双向奔赴。

山水史诗《月映武夷》,以朱子文化为魂,借科技之笔、山水之墨,在虚实交错的时空里,融理学智慧与山水意境为一体,将千年光阴、万顷山水、无限哲思,呈于目前世界单体最大室内水幕舞台之上,以全新的艺术语言,向世界讲述中华文脉的深邃,将“理一分殊”的哲思与“月映万川”的禅意谱写出一场跨越古今的视听新篇章。

非遗技艺 构筑舞台的文化基因

舞台初启,水幕如宣纸铺展,朱熹手书的“月映万川”四字化作星辰坠入溪流。

静默无言的武夷山下,九曲溪水流过山石,晨雾氤氲中,一行白鹭翩翩飞来,引领着沉醉在茶香中的人。

缓缓流淌的九曲溪水,每一道波纹皆是“理一分殊”的具象:天上孤月映照万川,万物之理同源而异相。这一幕,恰如朱熹所言:“合天地万物而言,只是一个理。”

《月映武夷》演绎建盏土与火的千年传奇。

“父亲,天空之上,还有什么?”少年朱熹的稚语穿透时空,化为舞台中央的璀璨星河。全息投影中,建盏模型在舞台中央缓缓升起,幽黑的釉面上,兔毫纹如银河倾泻,油滴斑似星辰闪烁,瞬间将观众带入神秘的宋代茶世界。

建盏的制作堪称“泥与火的艺术”,需历经选瓷矿、粉碎、过筛、配料、陈腐、练泥、拉坯、修坯、上釉、装窑、焙烧等13道复杂工序 。其原料取自当地特有的含铁量高达8%以上的粘土,这种特殊材质赋予建盏独特的铁胎质感。而最为神奇的是窑变过程,在1300℃以上的高温中,铁系结晶釉发生奇妙变化,形成千变万化的釉面斑纹。兔毫盏上,纤细的条纹如同兔子毫毛般柔顺;油滴盏中,圆点状斑纹似油滴洒落;最珍贵的曜变盏,釉面在光线照射下会折射出七彩光芒,在日本被誉为“国宝中的国宝”。

演出中,建盏制作过程被艺术化呈现,不仅让观众领略到非遗的魅力,更为当地文旅融合创造了新机遇。

如今,随着建盏在演出中的亮相,越来越多年轻人开始关注这项古老技艺,当地的建盏体验工坊也迎来了客流高峰。游客们不仅可以在演出中欣赏建盏之美,还能走进工坊,亲手体验拉坯、上釉,将自己制作的建盏作为独一无二的旅游纪念品带走。这种“观演 + 体验”的模式,极大地丰富了游客的行程,也为非遗技艺带来了新的发展活力。

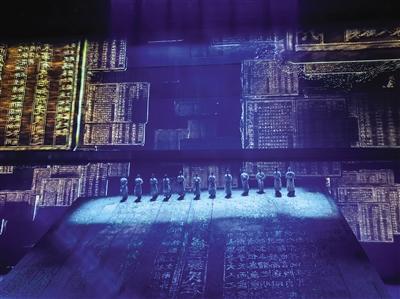

月色下,重叠着朱熹少年、学者、哲人三重镜像,建本雕版浮空而起,黑白线条交织似乎是时代流动的光影,星辰轨迹倒映于九曲溪水面。

建本印刷技艺,曾让福建建阳成为宋代三大刻书中心之一,被誉为“图书之府”。在《月映武夷》的舞台上,建本印刷以独特的方式展现着文化的力量。演员们手持刻刀,在木板上精心雕刻文字,随后用刷子蘸墨,将纸张轻轻覆盖,一张完整的书页便呈现在眼前。

建本印刷包括刻版、刷印、装订等工序。刻版是最为关键的环节,工匠需将文字反刻在木板上,要求字体工整、笔画清晰。刷印时,掌握好墨的浓淡和刷印的力度至关重要,稍有不慎就会出现字迹模糊或纸张破损。装订则有蝴蝶装、包背装等多种形式,每一种都体现着古人的智慧。

演出通过动态投影,将建本印刷的流程进行放大展示,同时配合旁白讲述建本对文化传播的重要意义。

如今,在武夷山、建阳、邵武等南平各县(市、区),建本拓印活动正如火如荼地开展。今年“五一”期间,武夷有轨电车上,建本雕版印刷非遗传承人现场演示“刻刀游走、墨香沁纸”的古老技艺,带人们感受宋代福建“文化名片”的匠心传承。游客亲手拓印武夷山水纹样、朱子名言等作品,将“活字”的温度带回家。

这种沉浸式的非遗体验,让文化不再遥不可及,而是成为游客可参与、可带走的旅游记忆,进一步推动了文旅深度融合。

当舞台灯光转为幽蓝,一阵低沉的号角声响起,几位头戴夸张面具的演员缓缓登场,傩戏表演正式开始。傩戏被誉为“中国戏剧的活化石”,起源于原始宗教祭祀仪式,旨在驱邪逐疫、祈求平安。

傩戏的面具是其最大特色,造型丰富多样,有神像、鬼怪、动物等形象,每一个面具都刻画得栩栩如生,色彩鲜艳,表情夸张。演员们戴着面具,配合独特的舞步和唱腔,演绎着古老的神话传说和民间故事。他们的动作粗犷豪放,充满原始张力,唱腔则古朴苍凉,仿佛穿越千年而来。

夜色浸染布衣,雨中岩石上,朱熹影沉寒水,默坐如松。雨水与溪水载着理学精魂,在星空之下奔腾流淌,天地为卷,月映万川,融汇真理铸成永恒。

朱熹倾其一生,穷理以致其知,反躬以践其实,著就《四书章句集注》等经典,成为理学集大成者,唯一非孔子亲传弟子享祀孔庙的哲人。

东周出孔丘,南宋有朱熹。中国古文化,泰山与武夷!

非遗民俗 升腾舞台的烟火气息

随着一声“点灯”,一种流行于武夷山的传统民间戏种“龙鱼戏”从观众席旁闪亮登场。数十位演员舞动着色彩鲜艳的龙鱼道具,穿梭跳跃,仿佛将武夷山下的庙会场景搬到了观众眼前。

龙鱼戏,这一流传于武夷山地区的传统民俗表演,至今已有数百年历史。龙鱼戏的道具制作十分精美,龙以竹篾为骨,彩绸为衣,鱼则造型逼真,鳞片、鱼鳍栩栩如生。表演时,舞者们通过手腕、手臂的灵活摆动,配合步伐的变化,模拟龙鱼在水中游动、嬉戏的姿态。队伍时而组成“二龙戏珠”,时而化作“群鱼争食”,场面宏大而灵动。

龙鱼是一种龙头鱼身的龙,也称“鱼化龙”。它是民间流传的吉祥语言,寓意学子一心向学,可脱胎换骨,从一条普通的鱼变成天之骄子、人中龙凤。从宋代起,每逢士子中举和应试入贡时,五夫的乡民便用竹子编制鱼龙形,蒙上绢布,绘上色彩,制成龙鱼灯,另外还制有牙旗灯、水纹灯、龙门灯,配上锣鼓队、唢呐队、燃放队进行表演,以庆祝士子中举登榜。

据传,南宋宁宗年间,辛弃疾曾应朱熹之邀到五夫过元宵节并观看“龙鱼戏”。绍兴十八年,19岁的朱熹喜登进士第,乡人在“莲鱼戏”的基础上,添入“鲤鱼跳龙门”内容,鼓励后生向朱熹学习,以激发每个人的上进心、进取心。之后经过多年衍化,龙鱼戏逐渐成为当地一项不可替代的独特民俗活动,并于2018年申请为非物质文化遗产。

在武夷山五夫镇,每逢年节,村民都会在古街上舞动“龙鱼戏”,孩童竞相追逐,十分热闹。今年春节,舞动的龙鱼穿梭在古街小巷,与游客亲密互动。

龙鱼舞过,随即,手捧食盘的姑娘欢快而行,依次来到祠堂。顿时,文公菜与汤饼的香气,漫过时空。少年加冠、少女及笄,素衣广袖间,礼乐与亲情如茶汤温润,朱子家礼在互动中骤然觉醒。

在武夷山,朱熹的思想影响深远。《月映武夷》中,朱子家礼的呈现成为整场演出的精神内核。

朱子家礼由朱熹编撰,是一部系统规范古代家庭礼仪的著作,对冠、婚、丧、祭等人生重要仪式都作出了详细规定。冠礼象征着男子成年,从此要肩负起家庭和社会责任;婚礼体现了对婚姻的重视和对家庭伦理的维护;祭礼则表达了对祖先的敬重与追思。这些礼仪看似繁琐,实则蕴含着深刻的文化内涵,体现了儒家“礼”的精神。

在《月映武夷》中,通过艺术化的演绎,让这些传统礼仪不再显得晦涩难懂,而是变得生动可感,让观众能够真切体会到传统文化的魅力。如今,武夷山景区围绕朱子家礼开发了系列文旅产品,如“朱子成人礼”体验活动,吸引了众多青少年游客前来参加;“朱子婚庆”主题民宿,以传统礼仪为特色,为新人打造别具一格的婚礼体验。

当现代人与千年前的礼仪对话,文化的根脉已悄然生长。 非遗文化与旅游产品的深度融合,让游客在游玩中感悟文化,在文化体验中提升旅游品质。

非遗与舞台 一场双向赋能的文旅变革

5月1日,这场以武夷“双世遗”为魂、朱子文化为脉的山水史诗,在光影流转间惊艳启幕。一个多月以来,它不止刷屏朋友圈、霸榜“热搜”,更让无数观众与文旅达人,化身武夷“代言人”。

“大武夷这片土地是我的家乡,出走半生,归来仍是少年。我想将武夷的山水、茶香、建盏与朱子家礼搬上舞台,这是游子的乡愁,亦是赤子的使命。”《月映武夷》总导演肖向荣虽因工作未能亲临现场,但通过视频传递了赤子之心。

主持人蒋昌建以一句“九曲溪畔揽星河,千年文脉映山河”拉开序幕。他动情道:“武夷山的山水是诗,朱子的理学是魂。这里的一草一木都镌刻着文明的密码。” 他期待《月映武夷》能以水幕为宣纸、光影作笔墨,让朱子文化在数字时代“月映万川”,点亮每位观众心中的文明之光。

“八百年前,少年朱子背着书篓走进武夷山,终成理学高峰。我们以他的足迹为脉络,将茶文化、建盏文化、建本印刷、朱熹家礼等化作舞台诗行,让传统文化在光影中‘活’起来。”总制作人萨迦多吉登台分享创作初心。

中国朱子学会顾问吴邦才则从学术视角解读朱子与武夷的共生:“朱子成就了武夷山‘文化遗产’的高度,武夷山也滋养了朱子理学的厚度。若朱子看到今日的‘数字山水’,定会惊叹——理学之魂,从未远离这片土地!”

《月映武夷》的成功,绝非偶然,它是非遗与旅游演艺深度融合的典范,更是文旅融合发展的创新样板。

为了让古老非遗在舞台上焕发生机,演出团队进行了大量创新尝试。在技术层面,运用全息投影、AR、沉浸式灯光等现代科技,将非遗技艺的细节放大呈现;在内容编排上,打破传统非遗展示的固有模式,将建盏、点茶、龙鱼戏等元素巧妙串联,以故事化的形式呈现,让观众在观赏中感受文化的连贯性和整体性。

这种创新带来了显著成效。非遗元素的融入,让《月映武夷》这场旅游演艺摆脱了同质化竞争,形成了独特的文化IP。越来越多游客因《月映武夷》慕名而来,他们不再满足于单纯的观光游览,而是渴望深度体验当地的文化内涵。

“当石头的烛台点亮星光,明月就是天心映在千江……”《天心一念》主题歌声中,朵朵莲花怒放。月光沉入碧水,光影散作星河,朱子的“理”早已穿透时空,在我们心中种下一枚月亮的种子,它不求其似流星辉光闪耀,只待某一刻,与九曲溪的水声、武夷山的云雾乃至生命中某个寂静的刹那,悄然相应。

在《月映武夷》的终章中,建盏釉色化作夜空、建本文字漂浮成星,我们突然读懂:非遗与旅游的融合,实现了双向赋能。一方面,旅游演艺为非遗提供了展示平台和传播渠道,让更多人了解并喜爱上非遗文化,推动了非遗的传承与创新;另一方面,非遗丰富了旅游产品的文化内涵,提升了旅游的品质和吸引力,为文旅产业注入了新的活力。

当朱熹的“理”遇见现代的“码”,当建盏的“土”遇见数据的“云”,传统文化便拥有了永远年轻的秘密。忽然懂得:非遗从来不是博物馆里的标本,而是如九曲溪水般流动的文明基因。

此时再读《九曲棹歌》,方知朱熹笔下“渔郎更觅桃源路,除是人间别有天”的豁然,原是千年后这场山水哲思的对话新声,棹歌新章。