1999年12月,武夷山被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》,成为世界文化与自然双重遗产,长期以来受到无数中外游人青睐。

武夷山作为地理名词,一指绵亘于闽赣两省交界处的武夷山脉,俗称大武夷;二是指福建武夷山市境内方圆百余里的山峦林地,俗称小武夷。这里丹山碧水,风景旖旎,令人流连忘返。

丹山碧水藏悬棺

作为武夷山世界文化遗产的重要元素之一,著名的武夷山船棺,就散布在小武夷诸多山峰的悬崖岩洞之中。武夷山船棺葬为古代越人的特殊葬俗之一,距今已有三千多年的历史。

几千年来,武夷山船棺如同一片久久不散的迷雾,给后人留下许多不解之谜。

宋代古籍《太平御览》引六朝萧子开《建安记》说,当时武夷山上尚有“悬棺数千”。南宋时期长期居住在武夷山区的著名理学家朱熹在《武夷山图序》中亦说:“武夷君之名,著自汉世。祀以干鱼,不知果何神也。今崇安有山名武夷,相传即神所宅。峰峦岩壑,秀拔奇伟,清溪九曲,流出其间。两岸绝壁人迹所不到处,往往有枯楂插石罅间,以庋舟船棺柩之属。柩中遗骸,外列陶器,尚皆未坏。颇疑前世道阻未通,川壅未绝时,夷落所居。而汉祀者,即其君长。盖亦避世之士,为众所臣服而传以为仙也。”

朱熹之说,当是古人最接近于历史事实的说法之一。另据《建宁府志》《武夷山志》等古籍方志记载,清代之际,武夷山九曲溪沿岸的升真洞尚“有四船相复,以盛仙函”;“小藏岩,半岩数处,壑断其间,或插木架板,望之如栉”;“大藏岩,下漈深渊,岩石罅中,有仙骨数函”;“仙架船岩,在小藏岩之侧,有船架于岩半,岁久不坏”。这些若隐若现的船棺遗迹,古人或称之为“架壑船”“虹桥板”“仙函”等等,千百年来一直蒙有神秘的面纱。

峭壁千寻觅仙踪

历经几千年的风风雨雨,散布于武夷山各个悬崖岩洞中的船棺,遗留至今的已经为数不多。20世纪70年代,经福建文物部门和厦门大学历史系师生的实地调查,仅在武夷山的白岩、观音岩、灵峰、鼓子峰以及九曲溪一带的大王峰、兜务峰、玉女峰、仙机岩、仙钓台等处发现一些残存的船棺。其数量约几十具,其中尤以九曲溪的二曲至五曲之间的岩洞分布较多。这些船棺一般都放置于距地表五六十米高的天然洞穴中。有的藏于岩洞深处仅露一角,有的因为洞口建有栅栏遮挡而难以窥见。由于岩壁陡峭无法攀登,调查者在山崖下用肉眼或望远镜仅可窥见些许遗迹。

1973年,藏于观音岩崖洞中的一具船棺被几个游民攀援入洞掀下山谷。后虽经文物部门追回,但未见陪葬遗物。1978年秋,文物部门借用林业装吊机械,在距地表51米高的白岩崖洞下操作缘崖入洞,成功清理并取下一具完整的船棺,同时发现一批陪葬遗物;这也是当年经过考古人员科学清理获取的首具武夷山船棺。经C-14(碳—14年代测定法)测定,其树轮校正年代为距今3445年(前后误差范围150年)。消息发布之后,曾经引起海内外人士的广泛关注。近几十年来,武夷山船棺的神秘面目随着学者的深入研究逐渐得以揭晓。回顾起来,大约有以下几个方面。

独木成舟寄哀思

武夷山船棺显示了作为古代百越民族一支的古闽人,长期与山行与水处的文化特征。

白岩和观音岩取下的两具船棺形制及大小基本相同。白岩船棺形同舟船,全长4.89米,宽0.55米,高0.73米,分为底盖两部分,分别以整木凿成,作上下套合,套合后的棺盖首部较棺底为长。底如梭状,长4.53米,中部为长方形尸柩,系船棺的主体部分。棺底部首尾两侧向外内敛作槽状起翘,延伸起翘部分长度分别为0.98米和0.93米。盖作半圆形,内部刳空,如船篷状,全长4.58米。整个船棺经套合后,俨然如一艘远古居民水上行驶的舟船,船棺亦因此得名。

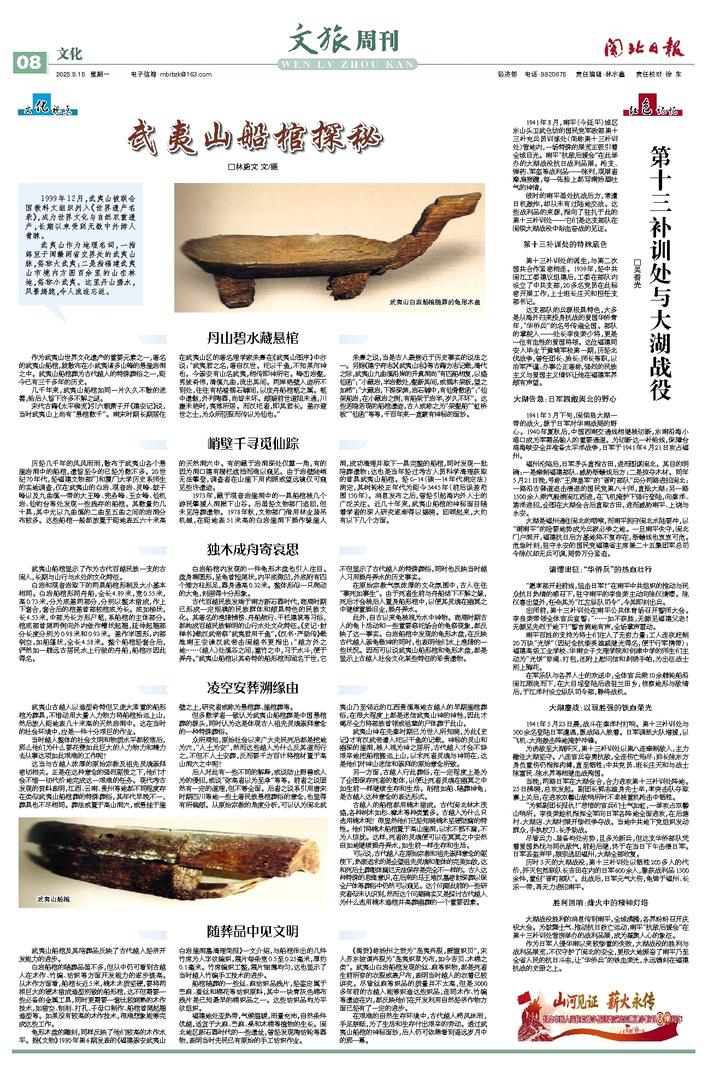

白岩船棺内发现的一件龟形木盘也引人注目。盘身椭圆形,呈龟首短尾状,内平底微凹,外底附有四个矮方柱形足,器身通高0.32米。整体形似一只爬动的大龟,刻画得十分形象。

古代百越民族发端于南方新石器时代,商周时期已形成一定规模的民族群体和颇具特色的民族文化。其著名的渔猎捕捞、舟船航行、干栏建筑等习俗,都构成百越民族鲜明的山行水处文化特征。《史记·封禅书》载汉武帝祭“武夷君用干鱼”。《汉书·严助传》载淮南王安谏汉武帝击闽越书更指出:“越方外之地……(越人)处溪谷之间,篁竹之中,习于水斗,便于弄舟。”武夷山船棺以其奇特的船形棺而闻名于世,它不但显示了古代越人的特殊葬俗,同时也反映当时越人习用操舟弄水的历史事实。

在原始宗教气氛浓厚的文化氛围中,古人往往“事死如事生”。由于死者生前与舟船结下不解之缘,死后才会被后人置身船形棺中,以便其灵魂在幽冥之中继续重操旧业,操舟弄水。

此外,自古以来龟被视为水中神物。商周时期古人的龟卜活动和一些重要祭祀场合的龟祭现象,都反映了这一事实。白岩船棺中发现的龟形木盘,在反映古代越人崇龟敬神的同时,也表明他们水上渔猎的一些状况。因而可以说武夷山船形棺和龟形木盘,都是显示上古越人社会文化某些特征的珍贵遗物。

凌空安葬溯缘由

武夷山古越人以造型奇特但又庞大笨重的船形棺为葬具,不惜动用大量人力物力将船棺抬运上山,然后放入距地表几十米高的天然岩洞中。这在当时的社会环境中,应是一件十分艰巨的作业。

当时越人整体的社会文明和物质水平都较落后,那么他们为什么要花费如此巨大的人力物力和精力去从事这项如此艰难的工作呢?

这当与古越人浓厚的原始宗教及祖先灵魂崇拜密切相关。正是在这种意念的强烈驱使之下,他们才会不惜一切代价地完成这一艰难的任务。现代考古发现的资料表明,江西、云南、贵州等地都不同程度存在类似武夷山船棺葬的特殊葬俗,其年代早晚不一,葬具也不尽相同。葬法或置于高山洞穴,或悬挂于崖壁之上,研究者或称为悬棺葬、崖棺葬等。

但多数学者一致认为武夷山船棺葬是中国悬棺葬的源头,同时认为这是体现古人祖先灵魂崇拜意念的一种特殊葬俗。

众所周知,原始社会以来广大先民死后都是挖地为穴,“入土为安”,然而这些越人为什么反其道而行之,不但不入土安葬,反而要千方百计将棺材置于高山洞穴之中呢?

后人对此有一些不同的解释,或说防止野兽或人为的侵犯,或说“弥高者以为至孝”等等。前者之说固然有一定的道理,但不够全面。后者之说系引用唐宋时期四川等地一些土著民族悬棺葬俗的意念,也显得有所偏颇。从原始宗教的角度分析,可以认为闽北武夷山乃至邻近的江西贵溪等地古越人的早期崖棺葬俗,在很大程度上都是迷信武夷山神的神性,因此才竭尽全力将部族首领或祖辈的尸体葬于此山。

武夷山神在先秦时期已为世人所知晓,为此《史记》才有汉武帝遣人祀以干鱼的记载。神秘的灵山和幽深的崖洞,被人视为神之居所,古代越人才会不辞艰辛地把船棺搬运上山,以求死者灵魂与神同在,这是他们对神山迷信和崇拜的原始意念所致。

另一方面,古越人行此葬俗,在一定程度上是为了企图保存死者的躯体,以便让死者灵魂在幽冥之中如生前一样继续生存和生活。削棺如船、随葬神龟,是古越人这种意念的表达形式。

古越人的船棺都用楠木凿成。古代闽北林木茂盛,各种树木如杉、樟木等种类繁多。古越人为什么只选用楠木呢?很显然他们已经知晓楠木坚硬防腐的特性。他们将楠木船棺置于高山崖洞,以求不损不腐,不为人惊扰。这样,死者的灵魂便可以在冥冥之中安然自如地继续操舟弄水,如生前一样生存和生活。

可以说,古代越人在原始宗教和祖先崇拜意念的驱使下,热衷追求的是企望祖先灵魂和躯体的完美如故,这和死后土葬躯体腐烂无法保存是完全不一样的。古人这种特殊的思维意识,在后来的马王堆汉墓密封深葬以保全尸体等葬俗中仍然可以窥见。这个问题此前的一些研究者似未认识到,然而这个问题确实又是探讨古代越人为什么选用楠木造棺并高葬幽葬的一个重要因素。

随葬品中见文明

武夷山船棺及其陪葬品反映了古代越人经济开发能力的进步。

白岩船棺的随葬品虽不多,但从中仍可看到古越人在木作、竹编、纺织等方面开发能力的逐步提高。从木作方面看,船棺长近5米,楠木木质坚硬,要将两根巨大的硬木凿成造型别致的船形棺,这不但需要一些必备的金属工具,同时更需要一套比较娴熟的木作技术,如凿空、刨削、打孔、子母口制作、船棺首尾起翘造型等。如果没有较高的木作技术,很难想象能够完成这些工作。

龟形木盘的雕刻,同样反映了他们较高的木作水平。据《文物》1980年第6期发表的《福建崇安武夷山白岩崖洞墓清理简报》一文介绍,与船棺伴出的几件竹席为人字纹编织,篾片每条宽0.5至0.25毫米,厚约0.1毫米。竹席编织工整,篾片细薄均匀,这也显示了当时越人竹编手工技术的进步。

船棺随葬的一些丝、麻纺织品残片,经鉴定属于苎麻、蚕丝和棉花等纺织原料,其中一块青灰色棉布残片是已知最早的棉织品之一。这些纺织品均为平纹组织。

福建地处亚热带,气候温暖,雨量充沛,自然条件优越,适宜于大麻、苎麻、桑和木棉等植物的生长。闽北地区新石器时代的一些遗址,曾经发现陶纺轮等器物,表明当时先民已有原始的手工纺织作业。

《禹贡》称扬州之贡为“岛夷卉服,厥篚织贝”,宋人苏东坡谓卉服为“岛夷织草为布,如今吉贝、木棉之类”。武夷山白岩船棺发现的丝、麻等织物,都是死者生前所穿的衣服或裹尸布,表明当时越人的衣着已较讲究。尽管丝麻等织品的质量并不太高,但是3000多年前的古越人能够织造这些织品,连同木作、竹编等遗迹在内,都反映他们在开发利用自然经济作物方面已经有了一定的进步。

在艰难的自然生存环境中,古代越人栉风沐雨,手足胼胝,为了生活和生存付出艰辛的劳动。透过武夷山船棺的神秘面纱,后人仍可依稀看到遥远岁月中的那一幕。