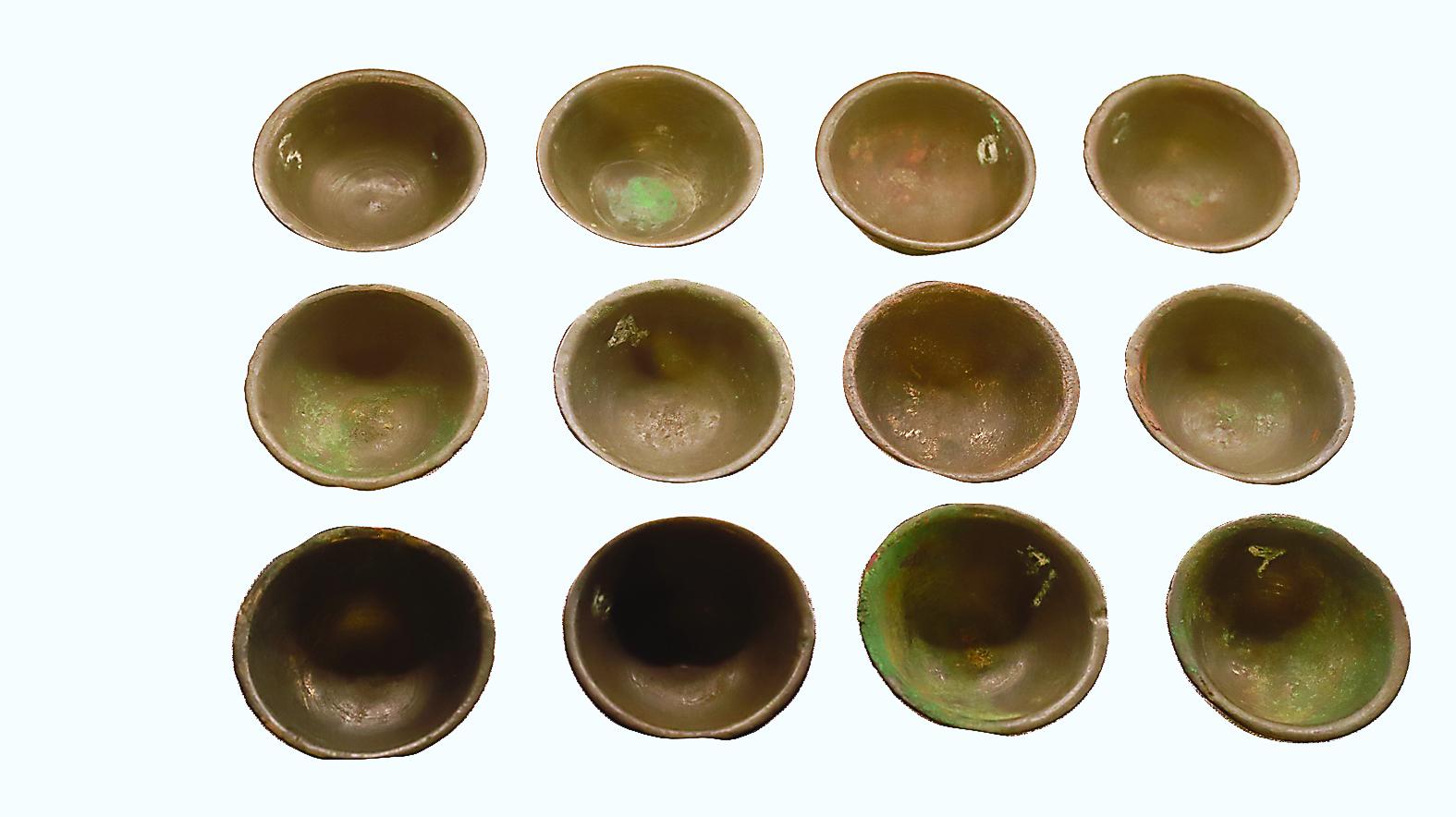

铜音盏(编瓯)

宋朝双耳三足铜鼎

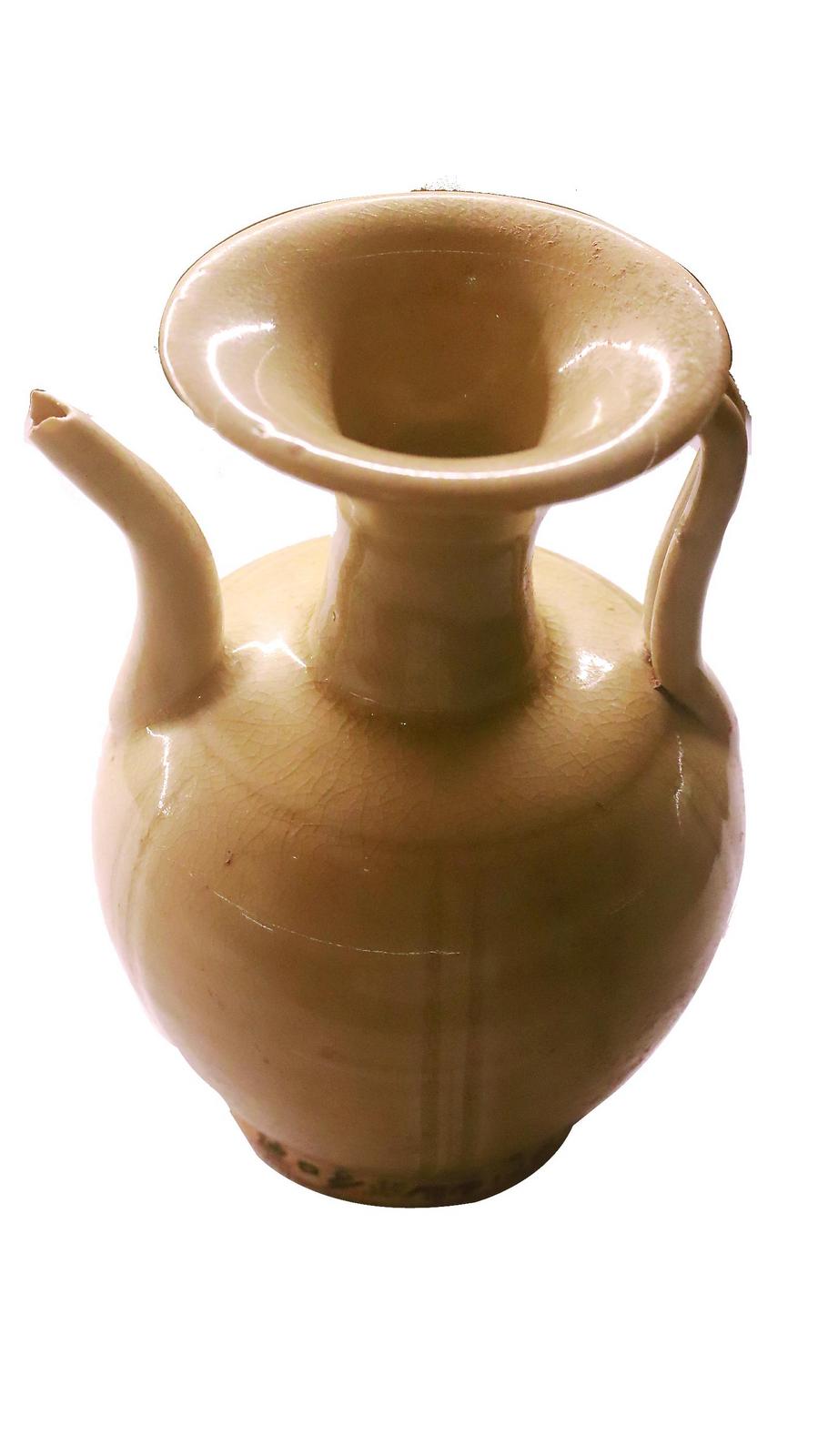

宋朝青白釉瓜棱纹瓷执壶

宋朝酱釉陶男侍俑

开栏的话

千年闽北,宋韵绵长。

闽北地区在宋朝,达到了其古代历史上经济与文化的高潮,是当时全国范围内比较繁华、重要的区域之一。

当我们驻足于南平市博物馆那件南宋龙泉窑“河滨遗范”款葵口碗前,凝视碗底那方承载着舜帝制陶遗风的楷书印款;当我们在建阳博物馆领略“供御”款建盏的皇家气度;当我们品读建州博物馆北宋酱褐釉瓜棱纹瓷盖罐上那圈记录着“庆历三年……”的墨书题记;当我们在邵武博物馆留意到南宋鎏金银八角杯上錾刻的诗文《踏莎行》……我们仿佛可以与历经沧桑的宋代文物对话,与千年风雅、宋代烟火相遇。

本期起,文化版推出全新栏目“博物馆里看宋‘潮’”,与广大读者一起走进闽北十县(市、区)博物馆,通过馆藏文物探寻宋朝的生活美学、工艺水准、思想潮流……感受穿越千年的宋“潮”韵味与文明。

建瓯市(建州)博物馆,这座2023年末投用的场馆,拥有馆藏文物和各类标本4000余件(套),其中珍贵文物近2000件(套)。近些年,建州博物馆向社会征集并接收了传世民俗类、红色类与朱子文化遗存类等藏品。

在场馆二楼建瓯历史发展展厅,收藏着古建州范围内,商周至近代的诸多文物,如陶灶、瓷壶、盖罐……我们站在这些展柜前,油然而生一种“隔着时空观看古人生活”的感觉。

一件件宋代馆藏,让人不由得感受到千年前两宋风潮袭来,“浪头”在茶桌书案上掀起,又被这些器物定格,凝固在建州博物馆的展柜中。

八闽上郡 宋韵流芳

福建北部,群山环抱中,建溪与松溪交汇处,坐落着千年古邑建瓯。

“建瓯有近3000年文明史和1800多年的置县史,历史上曾是郡、州、府、路、道乃至一些全闽性行政建制的治所,长期为闽北政治、经济、交通和文化中心。”近日,建州博物馆讲解员朱丽莉向我们介绍道,建瓯史前文化发达,中原文化深入,理学文化博大,建茶文化多彩,是闽北文化的重要渊薮。

“福建”之名,源于历史深处的建州(今建瓯)。唐开元二十一年(733),唐王朝取“福州”与“建州”之首字,设立“福建经略使”,这是“福建”作为地域名称首次登上历史舞台。而宋朝的建州,更是风华正茂。

宋开宝八年(975),宋廷恢复建州建制;至宋绍兴三十二年(1162),建州作为宋孝宗赵昚即位前的封地,被升为建宁府。由此,福建正式形成“一府五州二军”的“八闽”格局——即建宁府、福州、泉州、漳州、南剑州、汀州,以及邵武军、兴化军。建瓯迎来历史上“高光”的时期。

更显其地位的是,福建路转运司与提举常平司两大省级机构也设于建宁府。这里不仅是区域行政中枢,更是物阜民丰、文教昌明的繁华之地。农业发达、物产丰饶,茶业尤其兴盛,建窑所出黑釉盏名扬四海,成为两宋点茶风尚中的重要器具。手工业与商业繁荣,水陆交通便利,使建宁府成为连接闽浙赣三省的枢纽。

经济的富庶支撑起文化的兴盛。建州官学鼎盛,私塾书院遍布城乡,儒学氛围浓厚,人才辈出。两宋时期,建州出身的进士就超过千人,素有“科举名邦”之誉。朱熹曾在此讲学,开创闽学一脉;而另一位出自建州、在中国史学史上留下不朽足迹的人物,则是袁枢。

袁枢是建州建安(今建瓯)人。他不仅是南宋著名史学家,更以开创“纪事本末体”而名垂史册。袁枢与朱熹交游甚密,曾为武夷精舍赋诗;他也善点茶、赋茶诗,将文人雅趣融于史笔纵横之间。

“青白釉执壶、酱褐釉盖罐、编瓯……都是宋朝珍贵文物。”朱丽莉分享,这些文物也映衬着包括袁枢在内的建州宋人既过着“物产丰富、生活宽裕”的日常,也追求着精神的丰盈与历史的沉思。

通过这些遗存至今的器物,我们仿佛仍能听到编瓯清响、看见茶烟轻扬,似乎望见一位史学家在书舍中挥笔落墨,将千年往事娓娓道来……

书舍一景 茶乐诗书

“摘茗蜕仙岩,汲水潜虬穴。旋然石上灶,轻汎瓯中雪。”袁枢在《茶灶》开篇这样写道。

赋闲归乡的袁枢与友人对坐,案边小陶灶燃着炭火,童仆一旁煮着山泉,等待点茶。案上散落着几卷《通鉴纪事本末》史稿,袁枢取出一卷递给友人。这是他的得意之作,在严州任职期间,袁枢自出新意,辑抄《通鉴》,将司马光的编年体巨著《资治通鉴》294卷300多万字的资料,区别门目,以类排纂。每事各详起讫,自为标题,每篇各编年月,自为首尾,终成《通鉴纪事本末》。宋孝宗读完也不禁赞叹,将书赐给太子评价说:“治道尽在是矣。”

友人接过,翻阅几页,正欲夸赞,见是十六国旧事,便将目光重新移向袁枢。袁枢不由扼腕长叹:“昔有石勒寇河朔、赵魏乱中原,致河洛腥膻。今者,隆兴恢复终成和议,官家胡虏有侄叔之称。可叹!”友人安慰道:“江淮险固,可保东南无虞。机仲已白发苍髯,赋闲归乡,何必叨言国事?”几句议论,由史事谈及世事,两位白发老人语气悲戚而慷慨。此刻的袁枢仿佛回到了任国史院编修官的时候,当时章惇的家属以同乡关系请求其为《章惇传》文饰,袁枢严词拒绝:“吾为史官,书法不隐,宁负乡人,不可负天下后世公议。”此事传开,丞相赵雄听说以后称赞袁枢“无愧古之良史”。

清水在鼎上烧得沸腾,童子舀水,灌入执壶,壶身咕嘟作响,热气氤氲。袁枢与友人则将茶粉点入瓯中。接着以勺调膏,执壶沃灌。热汤注入,手抖茶筅,盏中细乳翻卷,轻盈如雪。建州人热爱斗茶,茶艺的切磋让书舍里的气氛渐渐转为热烈。袁枢忽然起身,取来案旁编瓯。十二只铜瓯大小相似,厚薄不一,依次排开。友人惊问:“品茗何须如此多盏?”他微笑不语,手执铁箸敲击。金铁相交,如空谷传响。先是一声低沉,继而数声高脆,忽远忽近,回旋不绝。友人拍案叫好,笑言:“佳音出编瓯,香茗满此瓯。”

袁枢点头。对他而言,瓯声与茶艺并非闲情小技,而是心境自然的外化。正如他修史,梳理《资治通鉴》,以事件做线索,串起三家分晋至周世宗征淮南的1300年历史。梳繁为简,其间各事,如同击瓯,一击一声,皆有条理。如同他点茶,循规蹈矩,有条不紊。

袁枢凝视杯中,此刻,他回想起淳熙十年旧事:彼时,朱熹在武夷山五曲隐屏峰南麓修建武夷精舍,两人交游密切。袁枢受邀为武夷精舍的十处景观创作组诗。吟咏旧作《茶灶》,他仿佛身临九曲溪畔,与朱熹在茶灶石上煮茶论道。

“清风已生腋,芳味犹在舌。何时棹孤舟,来此分余啜?”袁枢低声吟出诗句。放下茶盏,再次举起铁箸……

瓯声悠悠,余韵缭绕。

博物天地 连接古今

瓯声悠悠,余韵未绝。

讲解员朱丽莉滔滔不绝。编瓯的展柜前也围拢起一圈参观者。12只铜音盏安放在展柜中。盏形依旧完整,薄厚有序,仿佛只待有人轻轻一击,便能响起或清亮或深沉的音韵。凑近细看,岁月已经在盏面形成铜绿,个别音盏有着粘补的痕迹。

“这就是编瓯,可以敲击出不同音调的声音。它的出土地点在南雅镇南㘵村。”讲解员介绍,“音盏”又名“编瓯”,正与建瓯的“瓯”同字,这也是目前国内发现的唯一一组古代铜瓯实物。文物出土位置南雅镇,与建瓯历史名人袁枢的故里小桥镇相邻。或许在当时,袁枢也曾使用它们。

随着朱丽莉的引导,参观者的视线落在青白釉瓜棱纹瓷执壶上。在展柜射灯下,壶身折射温润的光;壶嘴虽破损,却让人联想着原本婀娜的曲线。“这是青白釉瓜棱纹瓷执壶,宋人用来斟水……这里则是酱褐釉瓜棱纹瓷盖罐,宋人用来储藏物品,它也是馆藏的一级文物,上面明确写有纪年,是庆历三年。”朱丽莉娓娓道来。

参观者纷纷围拢起来,想用镜头一一记录宋人的生活细节。为了让孩子们更好理解本土文化,建州博物馆与建瓯市实验教育总校合作,策划并拍摄了“博闻建州”系列视频校本课程,以“瓯”为主线,讲述馆藏文物、历史沿革和本土人物故事,把传统文化带进课堂。

今年“5·18国际博物馆日”福建主会场就设在建州博物馆,在当时吸引了众多市民前来参观打卡。今年暑假,随着博物馆“游”成为研学团的热门选项,建州博物馆也得到不少家长、孩子的欢迎。

走出馆舍时,大家不约而同地想:最好能在建瓯街头找一家茶馆,在竹桌竹椅上,沏一壶好茶,或许能追上宋代风潮,与八百年前的袁枢遥遥对话。

(以上文物均为建州博物馆馆藏)