西山故居

武夷精舍(朱熹园)

一座书院是一段历史,

一座书院是一缕文脉,

一座书院是一种精神。

素有“闽邦邹鲁”“道南理窟”美称的闽北,历朝历代文风昌炽,重教兴学,占尽八闽风骚。各地现存书院及其遗址130多处,是朱熹理学思想的形成地与传播中心,学术影响深远……在宋明时期,这里共同构成了密集的闽北书院文化网络,形成了“书院林立,讲帷相望”的盛况,并以其独特的学术传承、浓郁的地域特色和深远的文化影响力,在中国教育史和思想史上写下了浓墨重彩的一章。

优游山水,自然施教。闽北古书院多依山傍水而建,是镶嵌在闽山闽水间的文化明珠。闽北的山水,因理学的浸润而拥有了灵魂;理学,因闽北山水的滋养而变得鲜活。书院从来不只是砖瓦木石筑成的建筑,而是古代先贤将精神求索安放于天地之间的物质呈现,是“问道”于自然、“穷理”于山水的实践场域。

近年来,南平各级党委政府和社会各界开始加强对古书院的保护与修复工作:部分书院已在原址或附近得以重建或修复,成为承载古今、接力文明的“新探索”;对书院文献、学规、历史等进行系统性整理与研究,挖掘其当代价值,成为走向国际化的学术“新殿堂”;整合书院文化遗产,发展文化研学旅游,成为文旅融合的“新景点”。

通过这些探索与实践,南平市为书院文化发展提供了新的存在方式、传播路径和经济支撑,让闽北古书院从历史“标本”变成了活的、可体验的、可消费的文化遗产;让它跨越千年时空,依然闪耀着不朽的光芒,持续为中华文化的繁荣与发展提供着深厚的历史滋养。

武夷精舍

武夷精舍又称紫阳书院、武夷书院、朱文公祠,是朱熹创建的第三所书院。书院初建于宋淳熙十年(1183),全面复建于2001年,位于九曲溪五曲溪东,隐屏峰南麓,是朱熹著书立说、倡道讲学之所。在此地,朱熹完成了《四书章句集注》。武夷精舍以《四书章句集注》为教材,实行完好的教育实践,在中国教育史上占有重要的位置。2000年,武夷山市政府在原址上重修武夷精舍,形成了现在的规模和格局,并保留了康熙五十六年(1717)的两堵残墙。

2021年3月22日,习近平总书记在武夷山朱熹园考察时提出“第二个结合”理论。此后,到武夷山调研朱子理学等中华优秀传统文化的专家学者络绎不绝。武夷山市开启了朱子文化传承发展的新征程,举办了武夷论坛等重大文化活动,武夷精舍(朱熹园)也将为中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,为服务中华文明前进谱写下新的篇章。

考亭书院

闽北考亭的沧洲精舍,是朱熹亲手创办的书院。沧洲精舍,位处武夷山麓麻阳溪畔。沧者,绿水之滨,川流不息。朱熹建此书院,改原地名“龙舌洲”为“沧洲”,意喻静修养德、继往开来。该书院坐落处“考亭”(今福建省南平市建阳区潭城街道),相传因唐末侍御史黄子稜曾在此地祭父筑“望考亭”而得名。淳祐四年(1244),宋理宗褒奖朱熹,赐沧洲精舍更名为“考亭书院”。借此,朱熹携弟子完成了以《四书章句集注》为圭臬的理学体系缜密构建,实现了原始儒学的守正鼎新,对中华文明历经磨难而不衰产生重大影响。进入新时代,考亭书院在传承弘扬中华优秀传统文化的热潮中再现生机。2019年秋,在各级党委政府的重视和支持下,考亭书院进行了整体规划和重建,近年来福建省和南平市共同举办“考亭论坛”,吸引中外学者纷至沓来,取得一系列新成果。

延平书院

延平知府陈宓在九峰山麓仿白鹿洞书院格局,在“延平先生”李侗所居住、讲道之地即“剑溪草堂”兴建了延平书院。延平书院名扬八闽,当时四方贤士会讲于此。“结屋半依榕影里,行舟多在浪花中。延平书院龙津渚,夜夜文光烛太空。”延平书院是一座园林式的书院,环境优雅,功能齐全,集教学与休闲于一体,院内有殿、祠、堂、斋,还有亭、台、楼、阁、“小桥流水”等设施。为挖掘延平“四贤文化”内涵,弘扬朱子理学文化,打造朱子文化品牌,2015年伊始,南平市政府古风尤劲,兴建“延平书院”,新址位于延平区九峰山至马头山之间的八仙小区,将参照《南平县志》等史料记载,遵循古代书院讲学、藏书、祭祀三大功能要求,主体建筑有礼殿堂、明伦堂、李侗祠、藏书楼、横翠楼、风光霁月亭等,内有牌坊、先贤雕塑等。

屏山书院

屏山书院顾名思义,以朱子老师刘子翚(号屏山)的“屏山”命名的书院。南宋建炎四年(1130),辞官回乡的刘子翚,以自号“屏山”为家乡五夫里的刘氏家塾冠名“屏山书院”,这是史上最早的屏山书院。刘子翚去世后,因其教书育人的功绩,获誉“一代师儒,万世师表”,朝廷追赠其为太师,谥“文靖”,赢得了一名师者的崇高荣誉。这座闽北山区里的民办书院,因而拥有了无数官办学校都无法与之比拼的教育力,声名远播,家喻户晓,从此因果缘生推仿各地。

时有四季更替,物有生灭轮回,刘钺所造的屏山书院不可避免的也有盛衰兴废。嘉靖时,已近百年的书院早已没有了弦诵之声,只留屏山祠祀在空谷独存。2023年经建瓯市委、市政府再修,现以翻新如旧的清代风貌,呈现在建瓯理学街区紫芝街中。

台溪精舍

南宋时期,邵武东乡村有个上麓村,1924年改称尚读村。南宋理学家何兑、何镐父子就出生在这里,何兑创办了台溪精舍,何镐与朱子亦师亦友研讨理学,情深意笃。朱子应何镐之请为台溪精舍撰写了《味道堂记》。2009年,台溪精舍在原址重建。为了深入挖掘朱子以及何兑、何镐等儒家学者对当地文化的影响,书院还将他们之间的故事、理学成就,打造成“文化长廊”,供游客游览学习。2018年,“通判泉”作为与“台溪精舍”紧密相连的重要文化遗迹,被正式列为福建省文物保护单位。

云岩书院

云岩书院位于光泽县城南三里的云岩山中,建于南宋绍熙元年(1190)前后,是理学家、探花李方子读书讲学之处。李方子(1169—1226),字公晦,号果斋,光泽县乌洲人。幼从叔父西山先生李郁学习,稍长从朱子在建阳考亭、湖南长沙等地学习多年,是朱子理学的传人之一。李方子未第时曾在云岩书院读书,嘉定七年(1214)进士及第,廷对选为第三,出任泉州观察推官、国子监学录等。后遭宰相史弥远排挤弹劾解职归田,回到云岩书院继续著书讲学,不少学子慕名前来,书院因此兴盛一时。云岩书院传承数百年,藏书丰富,包括《钦定卧碑文》《御制训饬士子文》《学政全书》《十三经》《宏简录》《二十一史》《明史》《祭丁仪注》《孝经解注》《大学衍义辑要》《小学纂注》《近思录》《大学衍义补辑要》《四礼初稿》《四礼翼》《吕子节录》等。至20世纪40年代毁圮,旧址现已改建为城隍庙。

云根书院

云根书院是由一代大儒朱熹的父亲,时任政和县尉的朱松创办的,历经沧桑,从宋、元、明、清历朝以来进行了6次重建、扩建,经多次修葺,最后毁于清朝末年。朱松到政和后,兴利除弊,治理有方,尤其兴办教育,政绩显著。他在政和城内创办了云根书院,并亲自授课。重建的政和云根书院,坐落在青龙山的“龙脊”上,俯瞰着熊城。沿着洁白的大理石台阶向上登,两边是整齐、青翠的松柏,抬眼看到两只威武的石狮镇守院门。站在书院中,城区景观尽收眼底。沐浴着清爽的风,远眺着青翠的山,是修身养性的好去处。此外,政和县持续开展朱子文化研究与探源工作,出版《韦斋与政和》《朱子孝道文化专辑》《朱子三代与政和》等朱子文化书籍;召开朱子孝道文化弘扬大会,推动朱子文化创造性转化、创新性发展,打造朱子孝道文化品牌,形成了“朱子孝道,政和出发,孝行天下,福满人间”的共识。

游定夫书院

游定夫书院,是闽北地区为数不多保存完好的古书院之一,是游酢九世孙游以仁为尊崇、纪念游酢,仿照建阳豸山书院兴建,初亦名豸山书院。豸山书院重建于元延祐四年(1317),以“尊师立雪,明理传薪”为训,形成了学规严谨的办学风格,培养了大量人才。元至治元年(1321),书院设立奖励减免制度,极大地激发了学子求学热情,远近乡村子弟纷纷前来读书求学。

书院历经风雨剥蚀,20世纪90年代,游氏后裔集资对书院进行第四次修复。修复后的书院坐南朝北,依山面水,建筑风貌古朴,与“御史游定夫祠”“游定夫学校”“程门立雪亭”“朱熹高弟游开之墓”,明代理学家“游居敬之墓”,明清建筑群“将军楼”“州佐花园楼”“育才楼”“绅士舍”等形成独特的景观。

寒泉精舍

寒泉精舍位于建阳区莒口镇马伏村,是朱子创建的第一所书院。朱子至孝,他孝父母,孝天下。母亲含辛菇苦养育之恩,他时刻铭记在心。母亲在世,他奉侍膝下;母亲逝世,他守墓在侧,一守就是六年。他把对母亲的孝顺,化作对理学研究的孜孜追求,发奋著述。守孝期间,不仅与吕祖谦合编了《近思录》,还完成了《资治通鉴纲目》《伊洛渊源录》《论语或问》《孟子或问》等著作,为以后在武夷精舍、考亭书院继续进行朱子理学的理论建构奠定了扎实基础。2024年4月,寒泉精舍重建完成,围绕“敬萱孝母、寒泉修心”的主题布置文化展陈,打造中国第一孝道文化园,是一处全面了解朱子忠孝思想和《近思录》的基地,让游客互动体验,走近朱子文化,走近中华优秀传统文化。

建安书院

建安书院,坐落在建瓯市理学文化街区磨房前路,右邻建瓯市第一中心小学,对面是宋大贤徽国文公朱子祠(文公家庙)和世翰林第(五经博士府),始建于宋理宗嘉熙初年,是在朱子去世之后,中国境内用以公开奉祀朱子和传播朱子理学的第一所书院,是“千年建州·理学名城”建瓯市一处灿烂的历史文化胜地。

从南宋末期开始,建安书院屡废屡建,历程漫长而曲折。宋至元代,书院进入发展鼎盛时期,特别是创建初期,在王埜之后,接任的几位知府如王遂、黄镛等人都是南宋名臣,他们不遗余力推动书院建设,建安书院迎来历史高光。2023年11月,建瓯市委,市政府为复兴“理学名城”的文化荣光,在宋代原址重建建安书院。

西山书院

西山书院位于福建浦城。宋嘉定十三年(1220)真德秀由集英殿修撰抚江西,因丁母忧返梓。翌年筑精舍于长乐里仙阳镇,与朋辈讲学其中,并建睦亭,自为之记。宝庆三年(1227)始迁至县治东南越山之麓(今森林公园),复建拱极堂于后,亦为之记。元延祐四年(1317)赐名“西山书院”,以祀真德秀。明、清两代几经修葺重建,现尚有遗迹可考。

崇仁书院

崇仁书院,创办于后朱子时代的元朝,历史悠久,名闻遐迩。清《(光绪)光泽县志》记载:“崇仁书院,在治北崇仁市。元至正二十三年(1363),邑士龚永、刘廉以同订《尚书解》进,得旨特建。今圮。”元代这所崇仁书院,是继当地西山、云岩书院之后的又一所书院。当地理学儒士龚永、刘廉学养渊博,尤其是理学深厚,编订《周易尚书解》一书进呈朝廷,得到皇帝的认可,因而下旨特地兴建此书院。近年来,当地党委、政府保护古街的同时,注重古书院的保护,打造古街文化。在打造“古韵崇仁”的同时,将书院作为一个景点,投入资金进行修缮,挂出“崇仁书院”和“朱子学堂”的牌匾,恢复其原有的模样。举办朱子理学讲座,展现当年书院教学读书场景,吸引游人前来观摩,发展当地经济文化旅游,助力新时代乡村文明建设。

星溪书院

星溪书院是朱松于宋宣和二年(1120)秋在政和创办的第二所书院,既是讲学藏书之所,也是文友之间结社唱和之地。朱松兄弟亲自讲学授课,幼时朱子在星溪书院就读。宋、元、明、清,先后进行五次重建、扩建和多次修葺。朱松在政和亲手创建云根、星溪两所书院,着力培养人才,对政和教育来说,可以弥补官学的不足。实际上,官办学校、私立学校,各自都在培养人才上发挥着重要作用,尤其是承担着社会价值的重任,起到教化作用。

2017年2月,政和县委、县政府对星溪书院进行第六次易址重建,2022年10月全面竣工,坐落于政和母亲河七星溪河畔石圳湾4A景区内。

兴贤书院

绍兴十三年(1143),父亲朱松病逝后,朱熹来到五夫,拜胡宪为师,在文定书堂求学。后胡宪去世,朱熹感念恩师,扩建书院,为其命名为“兴贤书院”,亲书门楣,并在此讲学传道。兴贤书院也因此成为全世界唯一一所朱熹少年求学,而后中年又在这里讲学的书院遗迹。兴贤书院于1988年修竣现存的正堂,并设有陈列室,常年陈列五夫镇历史名人先贤如胡安国、刘子翚、胡宪、朱熹等人物的相关文物与图片资料。2018年,兴贤书院被福建省人民政府列为第九批省级文物保护单位。如今越来越多的人慕名来到这个天地灵气独钟的“兴贤”胜地,“寻芳五夫、朝圣朱子”。从文旅融合到研学之路,他们在众多名家贤哲荟萃的历史缝隙间,寻找同朱熹等先贤对话的方式,再经由五夫,让朱子文化的琅琅书声传向世界更多地方,蓬勃于时代。

廌山书院

廌山书院也写为豸山书院,为游酢先生祠,位于建阳区麻沙镇长坪村。书院面朝廌山,故称廌山草堂,是为纪念北宋理学家游酢而建。游酢(1053-1123),字子通,后改为定夫,号广平,世称廌山先生,宋建州建阳(今南平市建阳区)人。程(颢、颐)门下四大弟子之一,北宋哲学家、理论家、教育家、文学家。据载,嘉熙二年(1238),朝廷赠游酢大中大夫,谥“文肃”。同时,理宗皇帝还下令建宁知府王埜修建书院,并御书“廌山书院”四字。这比理宗皇帝淳祐四年(1244)御书“考亭书院”“环峰书院”的时间都早。

2023年,廌山书院在保留原建筑与书院大门的基础上,重新修复。廌山书院已然是“朱子故里·理学圣地”南平的一处文化坐标。

养蒙书院

养蒙书院,位于建瓯市小桥镇阳泽村龙池自然村,始建于宋哲宗绍圣年间(1094—1098),是龙池村郑氏族人创办的一所乡村私学,是建瓯市目前保存较为完整的一所古代乡村书院。书院在科举时代曾经培养了一批批登科入仕的优秀学子。晚清取消科举制后,书院改为乡村小学,直到二十世纪七八十年代还曾是当地的一所完全小学。近四十年来,养蒙书院是郑氏族人的家祠,不再是教学之所。这座外表平淡的乡村祠庙,如今书院特质已不明显,然而追溯其历史,无论是在办学理念还是在培养人才上,都堪称非凡。

和平书院

和平书院创办于五代,是中国最早创建的书院之一。它的创建,引发了各姓氏宗族争相仿效并相沿成习,从而营造了邵武和平一带千余年来重视教育、重视人才培养的良好氛围和人人崇尚读书的良好品德,为和平历史上教育发达、文风炽盛作出了巨大贡献。现存的和平书院为清代建筑。

据清《(咸丰)邵武县志》:清乾隆三十四年(1769),士民黄浩然等请以昔年所置田租建塾,延师以教子弟。台司嘉其义,许之。知府张凤孙即文昌阁辟地复建,以唐宋旧名名之。邵武知府张凤孙曾作记。20世纪50年代后,和平书院为和平小学校址,直至70年代末,和平小学才另迁建舍。

湛卢书院

湛卢书院是闽北书院中由朱熹“吟室”改建成的最早的一座书院,宋宝庆三年(1227)湛卢书院建成后,受到地方官员的重视,也受到帝王的褒扬,元朝最后一位皇帝元惠宗,于至正二十三年(1363)御赐“湛卢书院”匾额,纪念朱熹,因而使湛卢书院为世人所瞩目。

道光末,湛卢书院荒废。民国18年(1929),以其址充作湛卢初中校舍。现在,松溪县政府已拓宽县城至湛卢山公路,下一步将在朱熹“吟室”(也就是湛卢书院)遗址上重新修建湛卢书院,以供后人瞻仰书院古迹,还计划逐步恢复大布仁泽书院等几个乡间书院。在不远的将来,一座赓续朱子理学文脉的湛卢书院将重新耸立在闽北大地上。

梧桐书院

梧桐书院不仅是政和最早的书院,也是闽北最早的书院,创建于唐懿宗咸通二年(861),位于澄源乡上洋村东钟山麓下。书院建造者许延二,字德勋,号次官,原籍河南光州固始县,生于唐文宗大和四年(830),是政和澄源许氏入闽始祖。一千多年来,梧桐书院培育了无数政邑儿女,延续着梧桐文脉。“更有栽培丹桂客,人人有路透蟾宫”,澄源人求学尚学蔚然成风。梧桐书院在澄源子子孙孙的心里,无不充满了美妙的诗情画意;让千年之后的我们,依然能感受到那幽静风雅院落中俯拾诗的碎片与光芒。

谟武书院

谟武书院(谟武文苑)位于顺昌县元坑镇,文苑原是清同治年间四品中宪大夫廖品斋的故居。新中国成立后,前后历经三次修缮,镇政府按照“修旧如旧”的原则,对谟武文苑整体建筑进行修缮提升工作,最大程度地还原了谟武文苑的历史风貌。修缮后内部展陈划分为“话说谟武”“宋明理学”“文献珍藏”三大板块,后院设有立雪堂、二贤堂等,展示朱熹、游酢、杨时、廖刚、廖德明等古代先贤的道德思想和治学风范。1996年,谟武文苑被评为南平市爱国主义教育基地,2001年被省委宣传部和省文化厅授予“省文化工作先进单位”称号。

(邱游惠 整理)

(部分素材来源《弦诵悠长——南平书院古今》,本版图片均为资料图片)

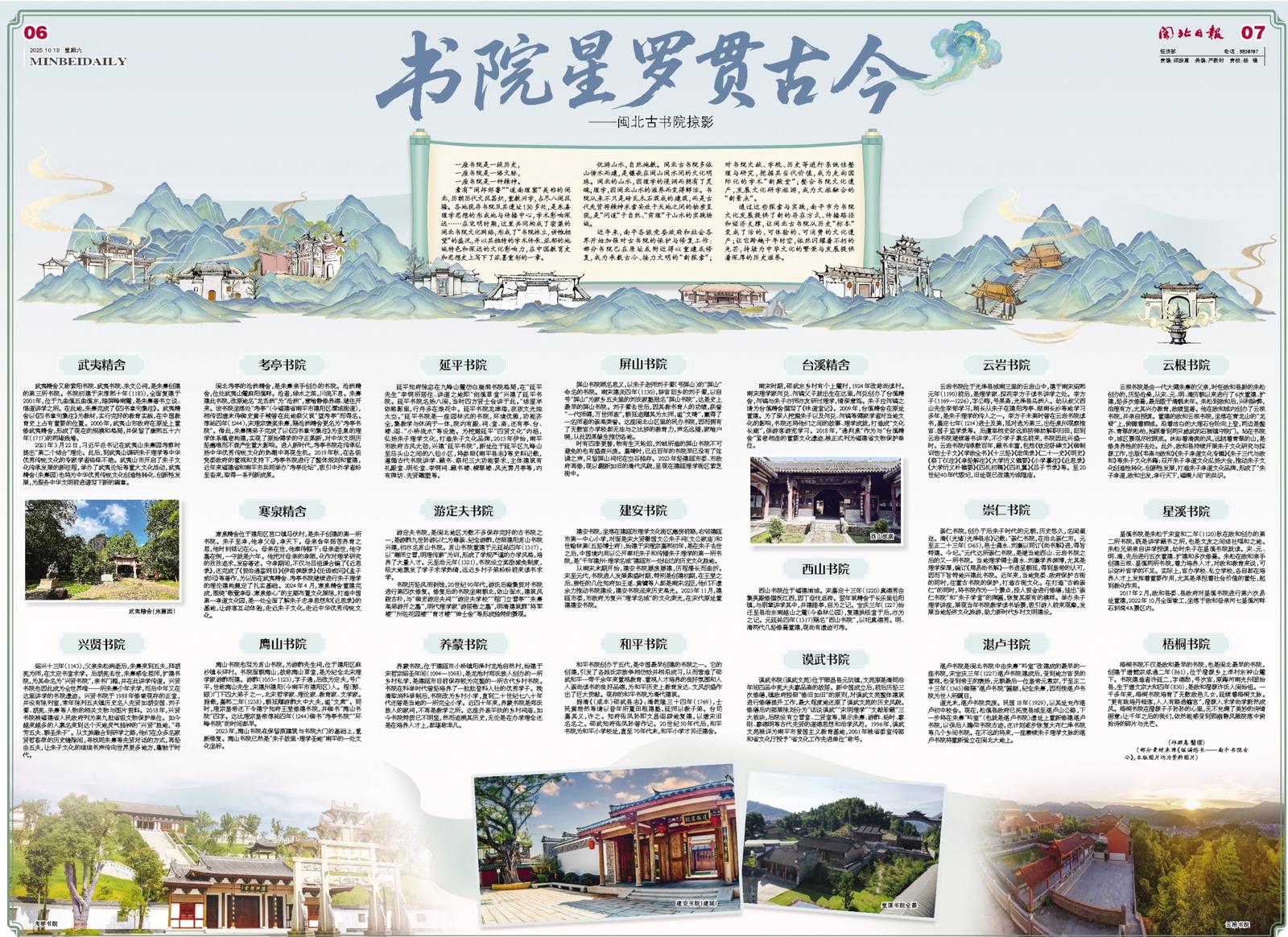

图说:

考亭书院

建安书院(建瓯)

星溪书院全景

云根书院