位于建阳区崇雒乡的宋慈墓碑记。(资料图片)

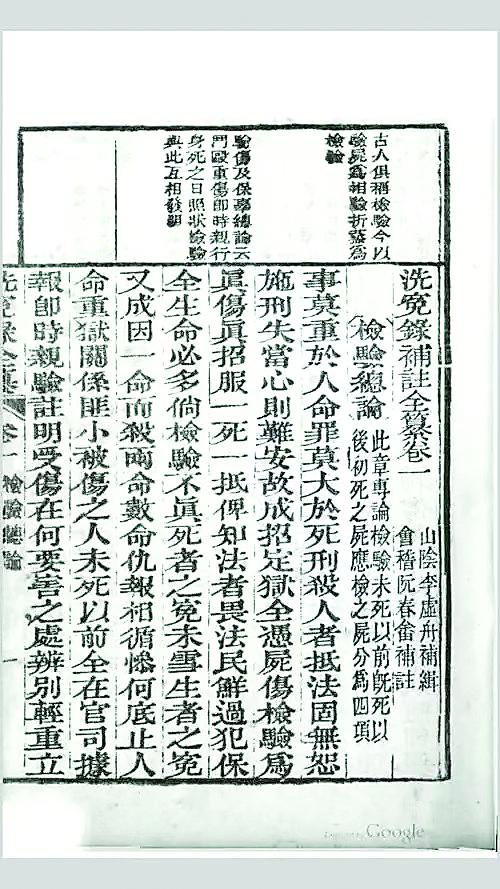

《洗冤集录》部分内文。(资料图片)

建阳区宋慈纪念馆的宋慈雕像。(资料图片)

人物简介:宋慈,南宋福建路建宁府建阳县(今建阳区)人,提刑官、法医学家。其一生为官清廉,刚直有为,听讼清明,总结宋代以前法医经验与自身四任法官的断案心得,于淳祐七年(1247)撰成《洗冤集录》五卷。该书是中国第一部系统的、世界上最早的法医学专著,被译成多国文字广泛流传,对世界法医学发展贡献卓著。宋慈亦被誉为“世界法医学鼻祖”,其开创的重证据实等“刑狱文化”,成为后世司法官员的办案指南。

笔者作为宋慈故里建阳的后人,亦是深耕司法一线数十载的法律人,回望历史长河:宋慈这位先贤早已超越历史人物的范畴,成为一种精神图腾。在宋慈司法精神赓续发展的学术研讨语境下,结合《洗冤集录》的研读心得与躬身实践,笔者思考着“何以建阳”“何以宋慈”“何以传承”三个层层递进的命题,惟愿让已有八百多年的宋慈精神在新时代再次“活”起来。这份使命,于笔者而言,是故土情怀的牵引,是职业初心的召唤,更是不可推卸的责任。

何以建阳——文脉沃土育先贤

“一方水土养一方人”,宋慈之所以能在南宋福建路建宁府建阳县(今建阳区)应运而生,绝非偶然。犹如原西门耸立的那座石坊,正面曰“南闽阙里”,偌大中国,能并称南北阙里的唯有山东曲阜和福建建阳,八百多年前的建阳,可谓一方文化高地,仅崇泰里与三桂里一带,23所书院星罗棋布,占南宋福建书院总数近半数,“城外山路逢人半负笈,城内儒门释户道相通”,比屋弦诵,讲帷相望,笔歌墨舞,砚田齐耕,俨然当时的“学术海淀区”,是故,石坊背面刻有“道学渊源”,有闽学发祥地之寓意,“巍巍文公,宋之夫子,翼翼考亭,建之阙里”,这是建阳知县,宋末文坛领袖后官至工部尚书的刘克庄,写下的赞诗。朱熹仙逝,宋慈才14岁,其自幼浸润于此等文风鼎盛之地,师从朱熹高足吴雉,随高徒杨方、黄榦、蔡渊蔡沉兄弟同窗研学,饱读诗书后入太学受业于真德秀,考亭学派“格物致知”的求知之道与民为邦本的济世思想,早已融入他的精神血脉,奠定其一生行事的根基。

天行健,地势坤。从少年求学、上下求索,青年登科、归家守孝,到壮年入仕、一飞冲天,41岁才从建阳出道正式踏上仕途的宋慈,其清修稳健、刚毅细致的品格,其大器晚成的人生轨迹,承载的恰是建阳厚重而悠久的文脉背景——状元、榜眼、探花,宰相、大夫、进士,文学、天文学、堪舆学,诗人、音乐家、书画家……彼时已应有尽有,灿若星汉。更有建盏建本,书坊书肆。一表一里,皆钟灵毓秀,一砖一瓦,尽洇透文字,捋一捋都是字典。这种别样的底蕴,这种熏陶与滋养,是同时期其他国家和地区的子弟难以望其项背的。

“天不生仲尼,万古如长昼;天不生考亭,仲尼如长夜”,八百年不绝的思想长河,一盏银灯接续点燃另一盏。继朱熹之后,这片土地短短数十年间诞生两位世界级人物,“一座建阳城,半部宋代史”的美誉背后,是尊重知识、崇尚正义文化基因的厚积薄发。这便揭晓了“何以建阳”的答案:唯有浸润着人文精神与正义追求的土壤,方能孕育出照亮历史的精神之光。

宋慈的一生,是沧桑与高贵的交织。宋慈后人今安在?30年前建阳崇雒乡昌茂村的守墓老人曾告诉我,宋慈是做“判官”的,因执掌生杀大权、不避权贵,后人恐遭余殃,因而隐姓埋名、远走他乡,至今建阳未存宋氏祠堂。但先贤精神不应湮没无闻——或许一场“宋慈后人全球追寻”活动正当其时,建设一座能承载乡愁与信仰的宋氏祠堂,让这份文化根脉重新凝聚,让世界各地的宋氏后人皆可来此寻根朝圣,或许更有意义。

何以宋慈——洗冤泽物见初心

世人多称宋慈为“世界法医学鼻祖”,然掩卷沉思,《洗冤集录》的价值,又何止于法医学的“术”?王宏甲先生《宋慈大传》的封面,特意选用一幅宋慈佝偻着背的画像,个中深意耐人寻味。画中的宋慈身着便服、侧身低头,而非昂首阔步,似是退朝归宅之后,背影凝重如山,手中红笔一点如血。这正是画像的点睛之笔:朱笔一落命悠关,故而宋慈强调“审之又审,不敢萌一毫慢易心”。那支红笔于他而言,重逾千斤,承载万钧责任,即便退居私宅,仍躬身沉思,唯恐一念之差让百姓蒙冤、司法蒙羞、文明蒙尘。今日,我们法律人手中的法槌、判决书上的印章,不正是那支“红笔”的当代化身?其重亦逾千钧!

纵观《洗冤集录》,虽以尸检程序、技巧、注意事项等为主线,但法医学上的“术”终究只是外在形式,宋代法医(仵作)层级低微,将其定位于法医,着实矮化了宋慈。本书的内核在“比附”与“断例”,实质是一部司法实践淬炼的“经验总结”与办案的行动指南。

独傲的干柴终究有限,需要的是火把间的传递,正如宋慈在自序中明言,著书旨在“示我同寅”,希望同僚们参验互考、共守公正。字里行间,我们看到了“狱事莫重于大辟,大辟莫重于初情”的专业坚守,一个个申冤、纠冤、避冤、防冤与平冤的故事,无不折射出洗冤泽物之“道”,亦无不展示出宋慈提刑之路的思想之智和行为之美,跃然纸上,力透纸背的分明是“居官以民命为重”的大慈大爱,一盏法律人的心灯!这部著作早已超越法医学范畴,升华为法学与法治的精神丰碑。

刘克庄在墓志铭中评价宋慈“听讼清明,决事刚果,抚善良甚恩,临豪猾甚威”,这正是他精神内核的写照。他任长汀县令时疏通水路、改革盐运解民之困,浙右饥荒时推行“济粜法”打击囤粮,8个月裁决广东积案200余件,用一生践行了刚正不阿,愿天下无冤的初心,其精神穿越800多年依然熠熠生辉。

何以传承——古今同心守正义

“有其法者,尤贵有其人”,沈家本先生箴言,恰是宋慈精神的当代注脚。“丹青难写是精神”,纪念与研究宋慈,非思古之幽情,亦非为一方土地标榜功绩,而是要让先贤智慧之光,穿越历史烟云,照亮新时代的法治征程。

宋慈号“自牧”,以号明志,寓意官至“提刑”,当时刻危惕,“为天地立心,为生民立命”,这种精神薪火相传,从未褪色。新时代法治中国前行路上,就有千万个追随者,在与他同向奔跑。时代先锋、全国模范法官詹红荔,便是一个杰出代表。她的出生地与昌茂村相距不足十里。这位典型人物,可以说是历史与现代的人物连线,地缘与地气连结的生动体现。因为,她的“三三九不”工作法与“案结事了人和”的理念,正是宋慈“多方体访,参会归一”“洗冤泽物,启迪教化”精神的现代传承。

无独有偶,笔者也与宋慈有着一段穿越时空的奇缘。宋慈是建阳童游人,而我的出生地亦在童游。溪之源,水之韵,有幸循着宋慈“四叨臬寄”的足迹,从建阳一路深耕至省高院,五年审监庭长任上,与宋慈一样专注于冤错案件的发现与纠正,有风有雨是常态,风雨无阻是心态,风雨兼程是状态,一千八百多个日日夜夜,主审或主持宣告12起21人无罪案件,一桩桩、一件件、一幕幕,一波三折的心路历程,无不感怀宋慈精神的烛引力量,其情其景,历历在目……

退休后的首个清明,我祭完祖宗,拜宋公,宋慈园里,仰其如炬目光,读“墓志铭”上那四个遒劲大字“慈字惠父”,不禁感慨万千——“慈于百姓,惠及黎民”。这是一种评价,更是一份期待。我们建设社会主义,践行社会主义核心价值观,其实,800多年前宋慈已经告诉我们:为官者要为社会主持一切可能主持的正义。多少回,读到他在《洗冤集录》文末写下:“贤士大夫或有见闻所亲历涉,出此集外者,切望片纸录赐,慈拜禀”的谦逊之语,我便不免汗颜。如今归园田居,唯愿不辱初心,将宋慈精神的高山流水,结合自身见闻阅历与所思所悟,讲给更多人听——

让证据说话,是刑事司法的立身之本。普通人看证据,看的是热闹、是故事,律师看逻辑链条,法官看的往往是命门。是故,《洗冤集录》于我而言,是案头常备的“照妖镜”,遇疑点正向证实或反向证伪照一照,往往能从中找到智慧,甚至答案。

数字时代,法律AI重构效率、数据重塑认知,但技术终究是“数字搭档”,不能替代对生命的敬畏与对正义的执着。宋慈在《洗冤集录》文末“片纸录赐”的谦逊恳请,提醒我们要警惕“机器越来越像人,而人越来越像机器”的异化风险。历史在前进,变的是时代与技术,不变的是法律精神和法律人的操守,即便有了先进技术,仍需保持“大胆质疑、小心求证”的工匠精神。让算法在法治轨道上运行,让科技为公平正义赋能,这种“变中守正”的智慧,正是宋慈精神的生命力所在,亦是最好的传承。

宋慈精神不是纪念馆里冰冷的雕像,而是流淌在血脉中滚烫的基因;“何以建阳”的答案,不仅在历史文脉中,更在每一位传承者的行动里。李强总理寄语“要真正做有创造力的执行者”。这正是对我们传承宋慈精神的时代召唤。让我们共同以初心守正义,让这份跨越八百年的精神财富在新时代真正“活”起来,照亮法治中国的前行之路。

(作者系福建省高级人民法院原一级巡视员、福建省人大立法咨询专家、全省高校“思政”客座教授。)