2023年前三季度,全市农林牧渔业总产值432.1亿元,同比增长4.7%,增幅位居全省第一位;全年农村居民人均可支配收入23200元,增幅6.5%,增幅位居全省第四;全年派出农业专家164人、建立科技示范基地184个、推广农业“五新”281个、科技示范带动人数11663人;新获评国家级乡村治理示范乡镇1个、示范村4个,5个乡村治理典型入选全国各具特色的乡村治理典型经验案例……一个个耀眼的成绩,记录着我市农业农村工作过去一年的坚实足印。

2023年,我市全面贯彻落实党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述,认真落实中央、省委农村工作会议部署,扎实开展主题教育,深入实施省委“三争”行动和聚焦市委“五增”目标要求,全力推进南平特色乡村振兴之路。

深学细悟“千万工程”经验

“千万工程”是习近平总书记在浙江工作时亲自谋划、亲自部署、亲自推动的一项重大决策,是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是习近平生态文明思想的生动实践载体。

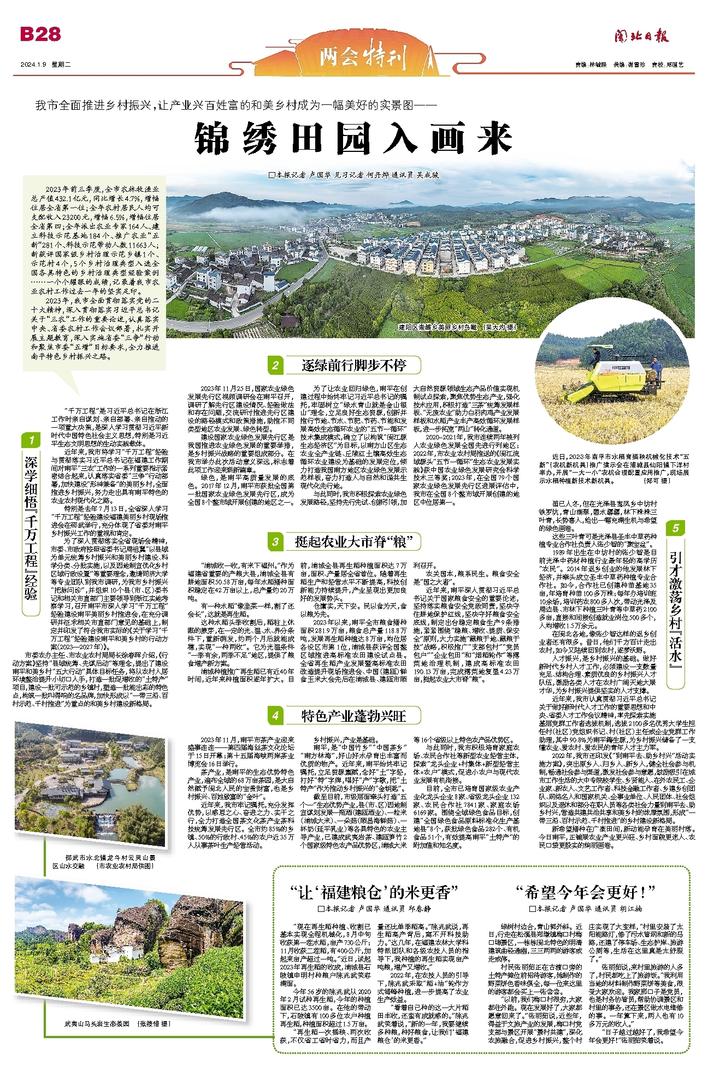

近年来,我市将学习“千万工程”经验与贯彻落实习近平总书记在福建工作期间对南平“三农”工作的一系列重要指示紧密结合起来,认真落实省委“三争”行动部署,加快建设“形神兼备”的美丽乡村,全面推进乡村振兴,努力走出具有南平特色的农业农村现代化之路。

特别是去年7月13日,全省深入学习“千万工程”经验建设福建美丽乡村现场推进会在邵武举行,充分体现了省委对南平乡村振兴工作的重视和肯定。

为了深入贯彻落实全省现场会精神,市委、市政府按照省委书记周祖翼“以县域为单元统筹乡村振兴和美丽乡村建设、科学分类、分批实施,以及因地制宜优化乡村区域行政设置”等重要理念,邀请同济大学等专业团队到我市调研,为我市乡村振兴“把脉问诊”,并组织10个县(市、区)委书记和相关市直部门主要领导到浙江实地考察学习,召开南平市深入学习“千万工程”经验建设南平美丽乡村推进会,在充分调研并征求相关市直部门意见的基础上,制定并印发了符合我市实际的《关于学习“千万工程”经验建设南平和美乡村的行动方案(2023—2027年)》。

市委农办主任、市农业农村局局长徐春晖介绍,《行动方案》坚持“县域统筹、先谋后动”等理念,提出了建设南平和美乡村“五大行动”具体目标任务,将从农村人居环境整治提升小切口入手,打造一批促增收的“土特产”项目,建设一批可示范的乡镇村,塑造一批能出彩的特色点,构筑一批叫得响的名品牌,加快形成以“一带三沿、百村示范、千村推进”为重点的和美乡村建设新格局。

逐绿前行脚步不停

2023年11月25日,国家农业绿色发展先行区视频调研会在南平召开,调研了解先行区建设情况、经验做法和存在问题,交流研讨推进先行区建设的路径模式和政策措施,助推不同类型地区农业发展、绿色转型。

建设国家农业绿色发展先行区是我国推进农业绿色发展的重要举措,是乡村振兴战略的重要组成部分。在我市举办此次活动意义深远,标志着此项工作迎来崭新篇章。

绿色,是南平高质量发展的底色。2017年12月,南平市获批全国第一批国家农业绿色发展先行区,成为全国8个整市域开展创建的地区之一。

为了让农业回归绿色,南平在创建过程中始终牢记习近平总书记的嘱托,牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,立足良好生态资源,创新并推行节地、节水、节肥、节药、节能和发展高效生态循环农业的“五节一循环”技术集成模式,确立了以构筑“闽江源生态经济区”为目标,以南方山区生态农业全产业链、丘陵红土壤高效生态循环农业建设为基础的发展定位,倾力打造我国南方地区农业绿色发展示范样板,奋力打造人与自然和谐共生现代化先行地。

与此同时,我市积极探索农业绿色发展路径,坚持先行先试、创新引领,加大自然资源领域生态产品价值实现机制试点探索,聚焦优势生态产业,强化技术应用,积极打造“三茶”统筹发展样板、“无废农业”助力白羽肉鸡产业发展样板和水稻产业丰产高效循环发展样板,进一步拓宽“两山”转化通道。

2020-2021年,我市连续两年被列入农业绿色发展全国先进行列地区;2022年,市农业农村局推送的《闽江流域源头“五节一循环”生态农业发展实践》获中国农业绿色发展研究会科学技术三等奖;2023年,在全国79个国家农业绿色发展先行区进展评估中,我市在全国8个整市域开展创建的地区中位居第一。

挺起农业大市脊“粮”

“浦城收一收,有米下福州。”作为福建省重要的产粮大县,浦城全县有耕地面积50.58万亩,每年水稻播种面积稳定在42万亩以上,总产量约20万吨。

有一种水稻“像韭菜一样,割了还会长”,这就是再生稻。

这种水稻头季收割后,稻桩上休眠的腋芽,在一定的光、温、水、养分条件下,重新萌发,约两个月后就能成穗,实现“一种两收”。它为光温条件“一季有余,两季不足”地区,提供了粮食增产新方案。

浦城种植推广再生稻已有近40年时间,近年来种植面积逐年扩大。目前,浦城全县再生稻种植面积达7万亩,面积、产量居全省首位。随着再生稻生产和经营水平不断提高,科技创新能力持续提升,产业呈现出更加良好的发展势头。

仓廪实,天下安。民以食为天,食以粮为先。

2023年以来,南平全市粮食播种面积281.9万亩,粮食总产量118.8万吨,发展再生稻种植达8万亩,均位居各设区市第1位,浦城县获评全国整区域推进高标准农田建设试点县。全省再生稻产业发展暨高标准农田改造提升现场推进会、中国(建瓯)鲜食玉米大会先后在浦城县、建瓯市顺利召开。

农关国本,粮系民生。粮食安全是“国之大者”。

近年来,南平深入贯彻习近平总书记关于国家粮食安全的重要论述,坚持落实粮食安全党政同责,坚决守住耕地保护红线,坚决守好粮食安全底线,制定出台稳定粮食生产9条措施,紧紧围绕“稳粮、增收、提质、保安全”原则,大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,积极推广“支部包村”“党员包户”“企业包田”和“烟稻轮作”等撂荒地治理机制,建成高标准农田190.13万亩,完成撂荒地复垦4.23万亩,挺起农业大市脊“粮”。

特色产业蓬勃兴旺

2023年11月,南平市茶产业迎来盛事连连——第四届海丝茶文化论坛于15日开幕;第十五届海峡两岸茶业博览会16日举行。

茶产业,是南平的生态优势特色产业,遍布全域的68万亩茶园,是大自然赋予闽北人民的宝贵财富,也是乡村振兴、百姓致富的“金叶”。

近年来,我市牢记嘱托,充分发挥优势,以感恩之心、奋进之力、实干之行,全力打造全国茶文化茶产业茶科技统筹发展先行区。全市约85%的乡镇、50%的行政村、45%的农户近35万人从事茶叶生产经营活动。

乡村振兴,产业是基础。

南平,是“中国竹乡”“中国茶乡”“南方林海”,好山好水孕育出丰富而优质的物产。近年来,南平始终牢记嘱托,立足资源禀赋,念好“土”字经,打好“特”字牌,唱好“产”字歌,把“土特产”作为推动乡村振兴的“金钥匙”。

截至目前,市级层面牵头打造“五个一”生态优势产业,县(市、区)因地制宜谋划发展一瓶酒(建瓯酒业)、一粒米(浦城大米)、一朵菇(顺昌海鲜菇)、一杯奶(延平乳业)等各具特色的农业主导产业,已建成武夷岩茶、建瓯笋竹2个国家级特色农产品优势区,浦城大米等16个省级以上特色农产品优势区。

与此同时,我市积极培育家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体,探索“龙头企业+村集体+新型经营主体+农户”模式,促进小农户与现代农业发展有机衔接。

目前,全市已培育国家级农业产业化龙头企业8家、省级龙头企业132家、农民合作社7841家、家庭农场6169家。围绕全域绿色食品目标,创建“全国绿色食品原料标准化生产基地县”8个,获批绿色食品282个、有机食品51个,有效提高南平“土特产”的附加值和知名度。

引才激荡乡村“活水”

虽已入冬,但在光泽县鸾凤乡中坊村铁罗坑,青山滴翠,碧水潺潺,林下株株三叶青,长势喜人,绘出一幅充满生机与希望的绿色画卷。

这些三叶青可是光泽县圣丰中草药种植专业合作社负责人张少智的“聚宝盆”。

1989年出生在中坊村的张少智是目前光泽中药材种植行业最年轻的高学历“农民”。2014年返乡创业的他发展林下经济,并牵头成立圣丰中草药种植专业合作社。如今,合作社已创建种苗基地35亩,年培育种苗100多万株;每年办培训班10余场,培训药农800多人次,带动光泽及周边县、市林下种植三叶青等中草药2100多亩,直接和间接创造就业岗位500多个,人均增收1.5万余元。

在闽北各地,像张少智这样的返乡创业者还有很多。昔日,他们千方百计走出农村,如今又陆续回到农村,逐梦沃野。

人才振兴,是乡村振兴的基础。做好新时代乡村人才工作,必须建设一支数量充足、结构合理、素质优良的乡村振兴人才队伍,激励各类人才在农村广阔天地大展才华,为乡村振兴提供坚实的人才支撑。

近年来,我市认真贯彻习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想和中央、省委人才工作会议精神,率先探索实施基层党群工作者选拔机制,选拔2100多名优秀大学生担任村(社区)党组织书记、村(社区)主任或企业党群工作助理,其中90.8%为南平籍生源,为乡村振兴储备了一支懂农业、爱农村、爱农民的青年人才主力军。

2022年,我市还印发《“到南平去、助乡村兴”活动实施方案》,突出原乡人、归乡人、新乡人,健全社会参与机制,畅通社会参与渠道,激发社会参与意愿,鼓励吸引在城市工作生活的大中专院校学生、乡贤能人、在外农民工、企业家、新农人、文艺工作者、科技金融工作者、乡建乡创团队、网络名人和国家机关、企事业单位、人民团体、社会组织以及退休和部分在职人员等各类社会力量到南平去、助乡村兴,营造共建共治共享和美乡村的浓厚氛围,形成“一带三沿、百村示范、千村推进”的乡村建设新格局。

新希望播种在广袤田间,新动能孕育在美丽村落。今日南平,正铺展农业产业更兴旺、乡村面貌更迷人、农民口袋更殷实的绚丽画卷。