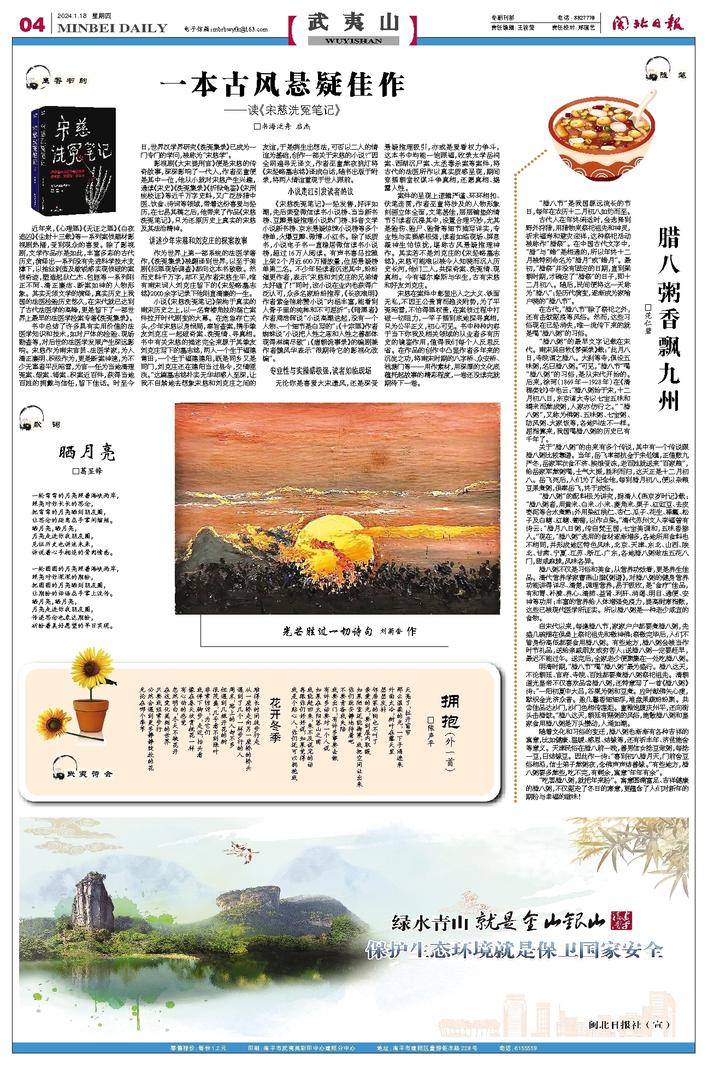

“腊八节”是我国源远流长的节日,每年在农历十二月初八如约而至。

古代人在年终闲适时,会选择到野外狩猎,用猎物来祭祀祖先和神灵,祈求福寿和避灾迎祥,这种祭祀活动被称作“腊祭”。在中国古代文字中,“腊”与“蜡”是相通的,所以年终十二月被特别命名为“腊月”或“蜡月”。最初,“腊祭”并没有固定的日期,直到梁朝时期,才确定了“腊祭”的日子,即十二月初八。随后,民间便将这一天称为“腊八”;经历代演变,逐渐成为家喻户晓的“腊八节”。

在古代,“腊八节”除了祭祀之外,还有击鼓驱疫等风俗。然而,这些习俗现在已经消失,唯一流传下来的就是喝“腊八粥”的习俗。

“腊八粥”的最早文字记载在宋代。南宋吴自牧《梦梁录》载:“此月八日,寺院谓之腊八。大刹等寺,俱设五味粥,名曰腊八粥。”可见,“腊八节”喝“腊八粥”的习俗,是从宋代开始的。后来,徐珂(1869年—1928年)在《清稗类钞》中也云:“腊八粥始于宋,十二月初八日,东京诸大寺以七宝五味和糯米而熬成粥,人家亦仿行之。” “腊八粥”,又称为佛粥、五味粥、七宝粥、防风粥、大家饭等,各地叫法不一样。屈指算来,我国喝腊八粥的历史已有千年了。

关于“腊八粥”的由来有多个传说,其中有一个传说跟腊八粥比较靠谱。当年,岳飞率部抗金于朱仙镇,正值数九严冬,岳家军衣食不济、挨饿受冻,老百姓就送来“百家粮”,给岳家军熬粥喝,士气大振,胜利而归,这天正是十二月初八。岳飞死后,人们为了纪念他,每到腊月初八,便以杂粮豆果煮粥,供奉岳飞,终于成俗。

“腊八粥”的配料极为讲究,据清人《燕京岁时记》载:“腊八粥者,用黄米、白米、小米、菱角米、栗子、红豇豆、去皮枣泥等合水煮熟;外用染红桃仁、杏仁、瓜子、花生、棒瓤、松子及白糖、红糖、葡萄,以作点染。”清代苏州文人李福曾有诗云:“腊月八日粥,传自梵王国,七宝美调和,五味香掺入。”现在,“腊八粥”选用的食材逐渐增多,各地所用食料也不相同,并形成地区特色风味,北京、天津、东北、山西、陕北、甘肃、宁夏、江苏、浙江、广东,各地腊八粥做法五花八门,甜咸麻辣,风味各异。

腊八粥不仅是习俗和美食,从营养功效看,更是养生佳品。清代营养学家曹燕山撰《粥谱》,对腊八粥的健身营养功能讲得详尽、清楚,调理营养,易于吸收,是“食疗”佳品,有和胃、补脾、养心、清肺、益肾、利肝、消渴、明目、通便、安神等功用;丰富的营养给人体增强免疫力,提高耐寒指数,这些已被现代医学所证实。所以腊八粥是一种老少咸宜的食物。

自宋代以来,每逢腊八节,家家户户都要煮腊八粥,先盛几碗摆在供桌上祭祀祖先和敬神佛;祭敬完毕后,人们不管身份高低都要食用腊八粥。有些地方,腊八粥会被当作时节礼品,送给亲戚朋友或穷苦人;送腊八粥一定要赶早,最迟不能过午。送完后,全家老少便聚集在一处吃腊八粥。

明清时期,“腊八节”喝“腊八粥”最为盛行。腊八这天,不论朝廷、官府、寺院、百姓都要煮腊八粥祭祀祖先。清朝道光皇帝不仅喜欢品尝腊八粥,还特意写了一首《腊八粥》诗:“一阳初夏中大吕,谷粟为粥和豆煮。应时献佛矢心虔,默祝金光济众普。盈几馨香细细浮,堆盘果蔬纷纷聚。共尝佳品达沙门,沙门色相传莲炬。童稚饱腹庆州平,还向街头击腊鼓。”腊八这天,朝廷有赐粥的风俗,施散腊八粥和皇家食用腊八粥是万头攒动,人涌如潮。

随着文化和习俗的变迁,腊八粥也渐渐有各种吉祥的寓意,比如健康、温暖、感恩、结缘等,还有祈丰年、济贫施舍等意义。天津民俗在腊八前一晚,善男信女捻豆做粥,每捻一豆,曰结缘豆。因此作一诗:“喜到初八腊月天,门前舍豆俗相沿,信士弟子熬粥夜,念佛声声结善缘。”有些地方,腊八粥要多熬些,吃不完,有剩余,寓意“年年有余”。

“吃罢腊八粥,就把年来盼”。寓意圆满富足、吉祥健康的腊八粥,不仅驱走了冬日的寒意,更蕴含了人们对新年的期盼与幸福的滋味!