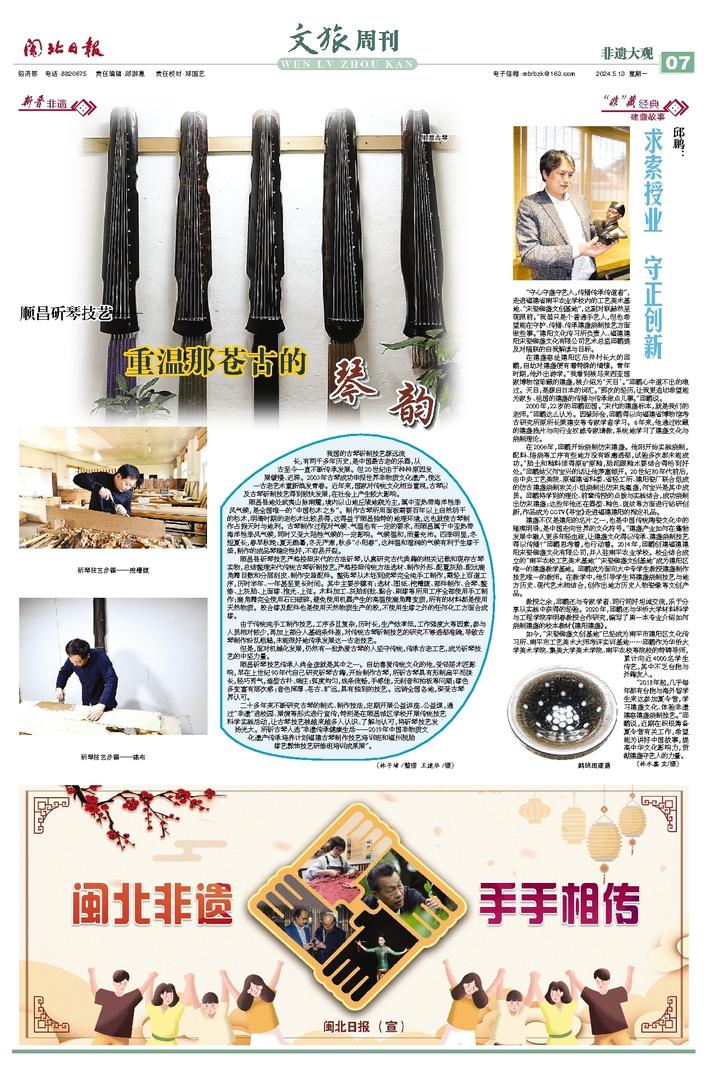

我国的古琴斫制技艺源远流长,有两千多年历史,是中国最古老的乐器,从古至今一直不断传承发展。但20世纪由于种种原因发展缓慢、迟滞。2003年古琴成功申报世界非物质文化遗产,使这一古老艺术重新焕发青春。近年来,国家对传统文化相当重视,古琴以及古琴斫制技艺得到较快发展,在社会上产生较大影响。

顺昌县地处武夷山脉南麓,境内以山地丘陵地貌为主,属中亚热带海洋性季风气候,是全国唯一的“中国杉木之乡”。制作古琴所用面板需要百年以上自然阴干的杉木,明清时期的老杉木比较易得,这得益于顺昌独特的地理环境,这也就使古琴制作占据天时与地利。古琴制作过程对气候、气温也有一定的要求,而顺昌属于中亚热带海洋性季风气候,同时又受大陆性气候的一定影响。气候温和,雨量充沛。四季明显,冬短夏长,春早秋晚;夏无酷暑,冬无严寒,秋多“小阳春”,这种温和湿润的气候有利于生漆干燥,制作的成品琴稳定性好,不容易开裂。

顺昌县斫琴技艺严格按照宋代的古法斫琴,认真研究古代典籍的相关记载和现存古琴实物,总结整理宋代传统古琴斫制技艺,严格按照传统方法选材、制作外形、配置灰胎、配比鹿角霜目数和分层刮皮、制作安装配件。整张琴从木坯到成琴完全纯手工制作,需经上百道工序,历时半年、一年甚至更长时间。其中主要步骤有:选材、图纸、挖槽腹、部件制作、合琴、整修、上灰胎、上面漆、推光、上弦。木料加工、灰胎刮批、黏合、刷漆等所用工序全部使用手工制作;鹿角霜完全使用石臼破碎,避免使用机器产生的高温使鹿角霜变质,所有的材料都是使用天然物质。胶合漆及配件也是使用天然物质生产的胶,不使用生漆之外的任何化工方面合成漆。

由于传统纯手工制作技艺,工序多且复杂,历时长,生产效率低,工作强度大等因素,参与人员相对较少,再加上部分人基础条件差,对传统古琴斫制技艺的研究不够透彻准确,导致古琴制作纷乱粗糙,未能很好地传承发展这一古老技艺。

但是,面对机械化发展,仍然有一批热爱古琴的人坚守传统,传承古老工艺,成为斫琴技艺的中坚力量。

顺昌斫琴技艺传承人肖金彦就是其中之一。自幼喜爱传统文化的他,受邻居木匠影响,早在上世纪90年代自己研究斫琴古籍,开始制作古琴,所斫古琴具有形制扁平而狭长,轻巧秀气,造型古朴、端庄;弧度均匀,线条流畅,手感佳,无刹音和拍板等问题;漆色多变富有层次感;音色浑厚、苍古、旷远,具有独到的技艺。远销全国各地,深受古琴界认可。

二十多年来不断研究古琴的制式、制作技法,定期开展公益讲座、公益课,通过“非遗”进校园、展演等形式进行宣传,特别是在顺昌城区学校开展传统技艺科学实践活动,让古琴技艺被越来越多人认识、了解与认可,将斫琴技艺发扬光大。所斫古琴入选“非遗传承健康生活——2019年中国非物质文化遗产传承培养计划福建古琴制作技艺培训班和福州脱胎漆艺髹饰技艺研修班培训成果展”。

(林子靖 /整理 王建华 /摄)