我市颁布实施8部生态环境领域地方性法规,成立全国首家生态仲裁院,建立全国首个国家公园人民法庭,在全市推行生态联合执法机制。目前,南平市本级和8个县(市、区)已获评国家生态文明建设示范区,其中,3个县(市、区)成功创建全国“两山”实践创新基地,数量均居全国前列。图为松溪县人民检察院检察官前往梅口埠查看古树名木保护情况。 (叶国豪 摄)

近年来,南平市全面推行“五节一循环”技术模式,全国农业绿色发展先行区评估全国第一,高标准农田建设面积连续3年居福建省第一位。图为光泽县华桥乡增坊村高标准农田航拍。 (卢国华 元喆翰 摄)

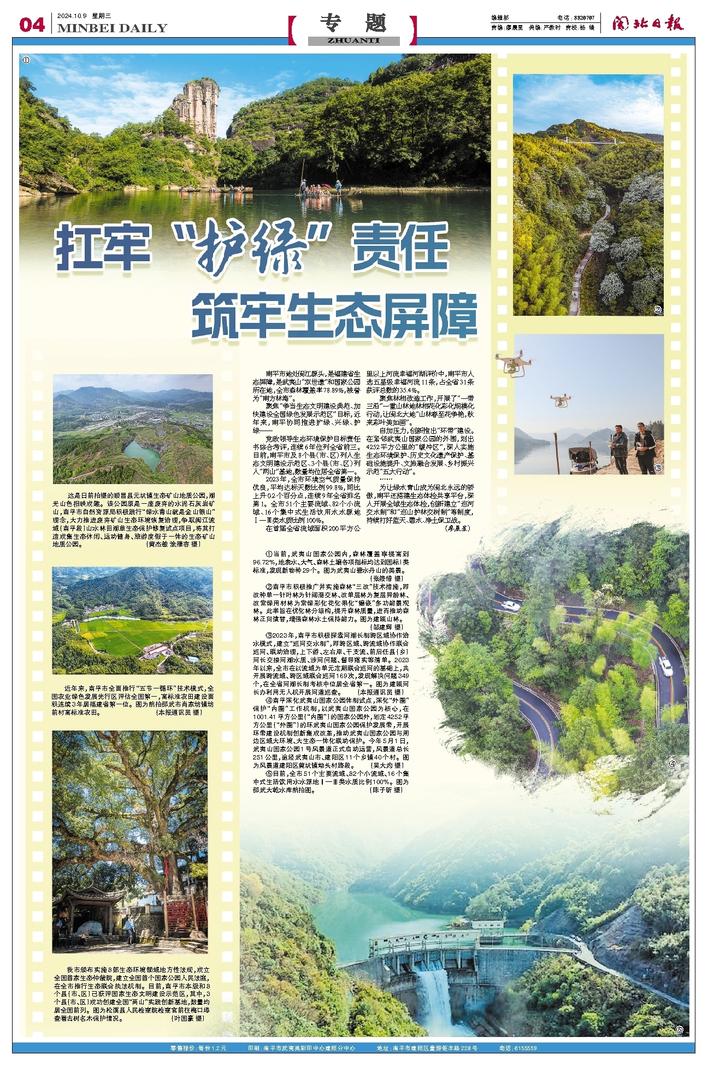

这是日前拍摄的顺昌县元坑镇生态矿山地质公园,湖光山色相映成趣。该公园原是一座废弃的水泥石灰岩矿山,南平市自然资源局积极践行“绿水青山就是金山银山”理念,大力推进废弃矿山生态环境恢复治理,争取闽江流域(南平段)山水林田湖草生态保护修复试点项目,将其打造成集生态休闲、运动健身、旅游度假于一体的生态矿山地质公园。 (黄杰敏 涂雁容 摄)

目前,全市51个主要流域、82个小流域、16个集中式生活饮用水水源地Ⅰ—Ⅲ类水质比例100%。图为邵武大乾水库航拍图。 (陈子昕 摄)

南平深化武夷山国家公园体制试点,深化“外圈”保护“内圈”工作机制,以武夷山国家公园为核心,在1001.41平方公里(“内圈”)的国家公园外,划定4252平方公里(“外圈”)的环武夷山国家公园保护发展带,开展环带建设机制创新集成改革,推动武夷山国家公园与周边区域大环境、大生态一体化联动保护。今年5月1日,武夷山国家公园1号风景道正式启动运营,风景道总长251公里,途经武夷山市、建阳区11个乡镇40个村。图为风景道建阳区黄坑镇坳头村路段。 (吴大灼 摄)

2023年,南平市积极探索河湖长制跨区域协作治水模式,建立“巡河交水制”,即跨区域、跨流域协作联合巡河、联动治理,上下游、左右岸、干支流、前后任县(乡)河长交接河湖水质、涉河问题、督导落实等清单。2023年以来,全市在以流域为单元定期联合巡河的基础上,共开展跨流域、跨区域联合巡河169次,发现解决问题349个,在全省河湖长制考核中位居全省第一。图为建瓯河长办利用无人机开展河道巡查。 (本报通讯员 摄)

南平市积极推广并实施森林“三改”技术措施,即改种单一针叶林为针阔混交林、改单层林为复层异龄林、改常绿用材林为常绿彩化花化果化“镶嵌”多功能景观林。此举旨在优化林分结构,提升森林质量,进而推动森林正向演替,增强森林水土保持能力。图为建瓯山林。 (邹建辉 摄)

当前,武夷山国家公园内,森林覆盖率提高到96.72%,地表水、大气、森林土壤各项指标均达到国标I类标准,发现新物种29个。图为武夷山碧水丹山的美景。 (张筱惜 摄)

南平市地处闽江源头,是福建省生态屏障,是武夷山“双世遗”和国家公园所在地,全市森林覆盖率78.89%,被誉为“南方林海”。

聚焦“争当生态文明建设典范、加快建设全国绿色发展示范区”目标,近年来,南平协同推进扩绿、兴绿、护绿——

党政领导生态环境保护目标责任书综合考评,连续6年位列全省前三。目前,南平市及8个县(市、区)列入生态文明建设示范区、3个县(市、区)列入“两山”基地,数量均位居全省第一。

2023年,全市环境空气质量保持优良,平均达标天数比例99.8%,同比上升0.2个百分点,连续9年全省排名第1。全市51个主要流域、82个小流域、16个集中式生活饮用水水源地Ⅰ—Ⅲ类水质比例100%。

在首届全省流域面积200平方公里以上河流幸福河湖评价中,南平市入选五星级幸福河流11条,占全省31条获评总数的35.4%。

聚焦林相改造工作,开展了“一带三沿”一重山林地林相花化彩化规模化行动,让闽北大地“山林春至花争艳,秋来彩叶美如画”。

自加压力,创新推出“环带”建设。在紧邻武夷山国家公园的外围,划出4252平方公里的“缓冲区”,深入实施生态环境保护、历史文化遗产保护、基础设施提升、文旅融合发展、乡村振兴示范“五大行动”。

……

为让绿水青山成为闽北永远的骄傲,南平还搭建生态体检共享平台,深入开展全域生态体检,创新建立“巡河交水制”和“巡山护林交树制”等制度,持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

(廖晨星)

作者: