今年9月,南平市建阳区“‘建本之乡’全民阅读体系构建项目”入选2023-2024年度全民阅读优秀项目,成为全国20个优秀项目之一。随后,建阳区通报表扬了一批在全民阅读体系构建中表现突出的“书香个人”,其中包括了书林楼楼主李家钦。而这一年,是他公益宣传推介当地历史文化、参与阅读分享推广的第十六年。

出生于1949年的李家钦,虽年过古稀数载,但无论言语还是精气神,都充满着朝气与活力。“我就是个爱赶时髦的传统文化人。”他笑着说,“退休前,长期从事地方志和地方文史研究的工作,退休后,就扎根在这潭山上,做做公益文化。”

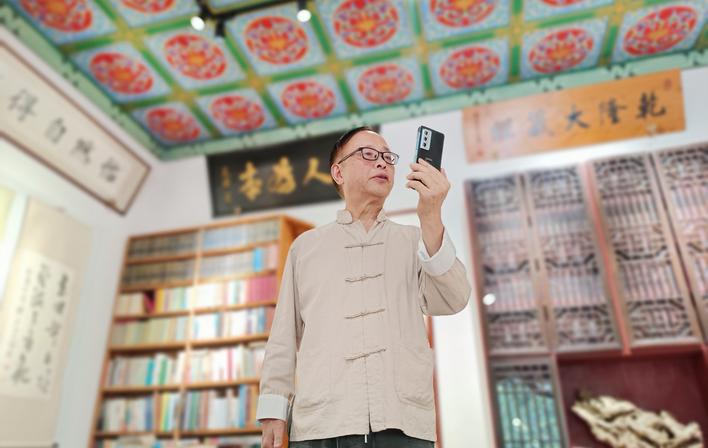

从三十多年前“赶时髦”学会用电脑整理材料、编写图书,到三四年前,“触网”学拍短视频,当起文化主播……李家钦总有一股子要做就要做好的劲儿,与时俱进地学习着用当下流行与新潮的方式,宣传推介建阳的历史文化。

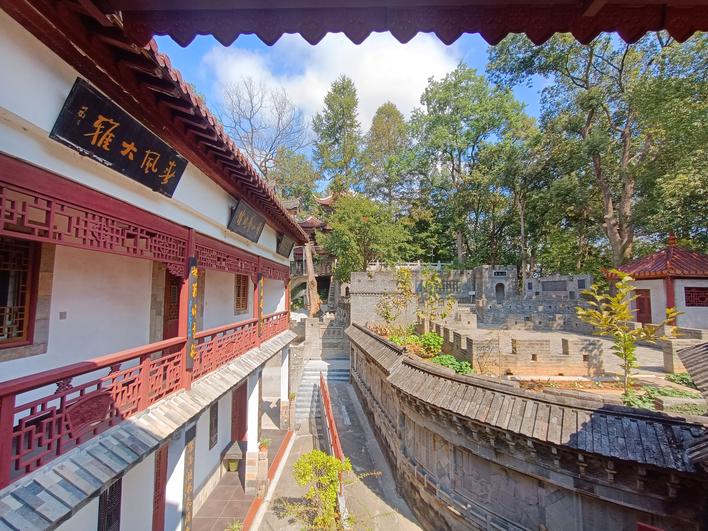

建阳,古称潭城,城里有座潭山。潭山距离城区近,便常有休闲锻炼的市民,其中,包括了李家钦。“山上气象台旧址长期废弃,就像是这座城市的一处‘疮口’,当时想着如果能修缮起来,定是个做公益文化的好地方。”李家钦说,“往往‘心想’就会‘事成’,我的想法得到了当地相关部门的支持,于是在退休后,我便把所有的精力都放在了这里。”

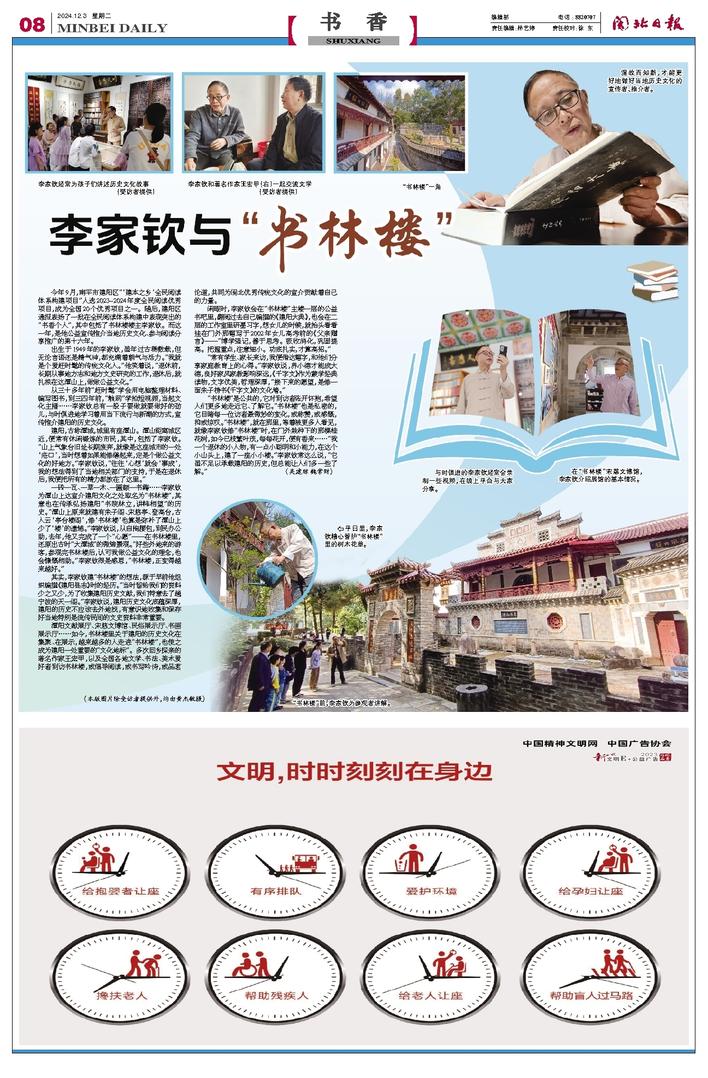

一砖一瓦、一草一木、一匾额一书籍……李家钦为潭山上这宣介建阳文化之处取名为“书林楼”,其意也在传承弘扬建阳“书院林立,讲帏相望”的历史。“潭山上原来就建有朱子阁、宋慈亭、登高台,古人云‘亭台楼阁’,修‘书林楼’也算是弥补了潭山上少了‘楼’的遗憾。”李家钦说,从自掏腰包,到民办公助,去年,他又完成了一个“心愿”——在书林楼里,还原出古时“大潭城”的微缩景观。“好些外地来的游客,参观完书林楼后,认可我做公益文化的理念,也会慷慨相助。”李家钦很是感恩,“书林楼,正变得越来越好。”

其实,李家钦建“书林楼”的想法,源于早前他组织编撰《建阳县志》时的经历。“当时留给我们的资料少之又少,为了收集建阳历史文献,我们特意去了趟宁波的天一阁。”李家钦说,建阳历史文化底蕴深厚,建阳的历史不应该去外地找,有意识地收集和保存好当地特别是流传民间的文史资料非常重要。

潭阳文献展厅、宋慈文博馆、民俗展示厅、书画展示厅……如今,书林楼里关于建阳的历史文化在集聚、在展示,越来越多的人走进“书林楼”,也使之成为建阳一处重要的“文化地标”。多次回乡探亲的著名作家王宏甲,以及全国各地文学、书法、美术爱好者到访书林楼,或倡导阅读,或书写吟诗,或品茗论道,共同为闽北优秀传统文化的宣介贡献着自己的力量。

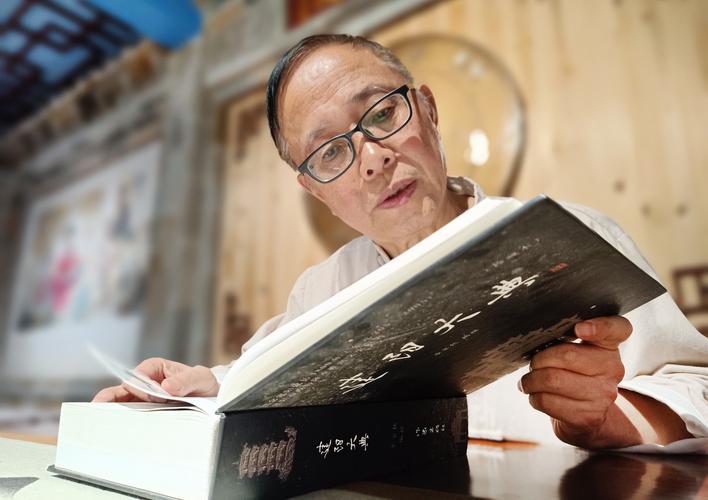

闲暇时,李家钦会在“书林楼”主楼一层的公益书吧里,翻阅过去自己编撰的《建阳大典》,也会在二层的工作室里研墨习字,想女儿的时候,就抬头看看挂在门外那幅写于2002年女儿高考前的《父亲赠言》——“博学强记,善于思考。吸收消化,巩固提高。把握重点,注意细小。功底扎实,才算高招。”

“常有学生、家长来访,我便借这幅字,和他们分享家庭教育上的心得。”李家钦说,养小德才能成大德,良好家风家教影响深远,《千字文》作为蒙学经典读物,文字优美,哲理深厚,“接下来的愿望,是修一面朱子榜书《千字文》的文化墙。”

“书林楼”是公共的,它对到访者张开怀抱,希望人们更多地走近它、了解它。“书林楼”也是私密的,它目睹每一位访者最微妙的变化,或称赞,或感慨,抑或惊叹。“书林楼”,就在那里,等着被更多人看见,就像李家钦修“书林楼”时,在门外栽种下的那棵桂花树,如今已枝繁叶茂,每每花开,便有香来……“我一个退休的小人物,有一点小聪明和小能力,在这个小山头上,建了一座小小楼。”李家钦常这么说,“它虽不足以承载建阳的历史,但总能让人们多一些了解。”(吴建琼 魏常财)

(本版图片除受访者提供外,均由黄杰敏摄)