6月16日,《武夷秘境·更见深邃——陈晓宝摄影展》开展,将22方摩崖石刻精品推向公众视野,那方首次亮相的“山界”石刻不仅为武夷山市“三茶”统筹添上新注脚,更让武夷山摩崖石刻这一积淀千年的文化宝藏,再次成为人们关注的焦点。在这片世界自然与文化双遗产的土地上,500余方摩崖石刻如星辰般散落于丹山碧水之间,它们不仅展示着高超的书法艺术,更是朱子文化、茶文化、生态智慧的立体载体。一方方摩崖石刻,犹如武夷山这幅山水画的闲章钤印,赋予了它灵动而鲜活的生命。当我们将目光投向这些镌刻在岩壁上的文字,一个关于文化传承的历史画卷正徐徐展开。

为何是武夷山——摩崖石刻的千年积淀

史料记载,武夷山摩崖石刻的故事可追溯至东晋郭璞的谶石刻辞,它宛如投入文化长河的首颗石子,激荡出后世1500余年的题刻涟漪。这片山水之所以能引得无数文人墨客挥毫凿石,根源在于其独特的自然人文基因。

丹霞岩壁是武夷山天然的“文化载体”。九曲溪如丹青彩带蜿蜒山间,两岸赤壁丹崖不仅提供了优质的刻石材质,更与文字相映成趣,构成“山水为纸,石刻为墨”的天然画卷。其中,山水文化类摩崖石刻是武夷山摩崖石刻的主体,多达260余方,约占全山石刻总量的四分之三,遍布各处。

这些石刻是历代文人寄情山水、抒怀言志的文化遗存,内容丰富多样:

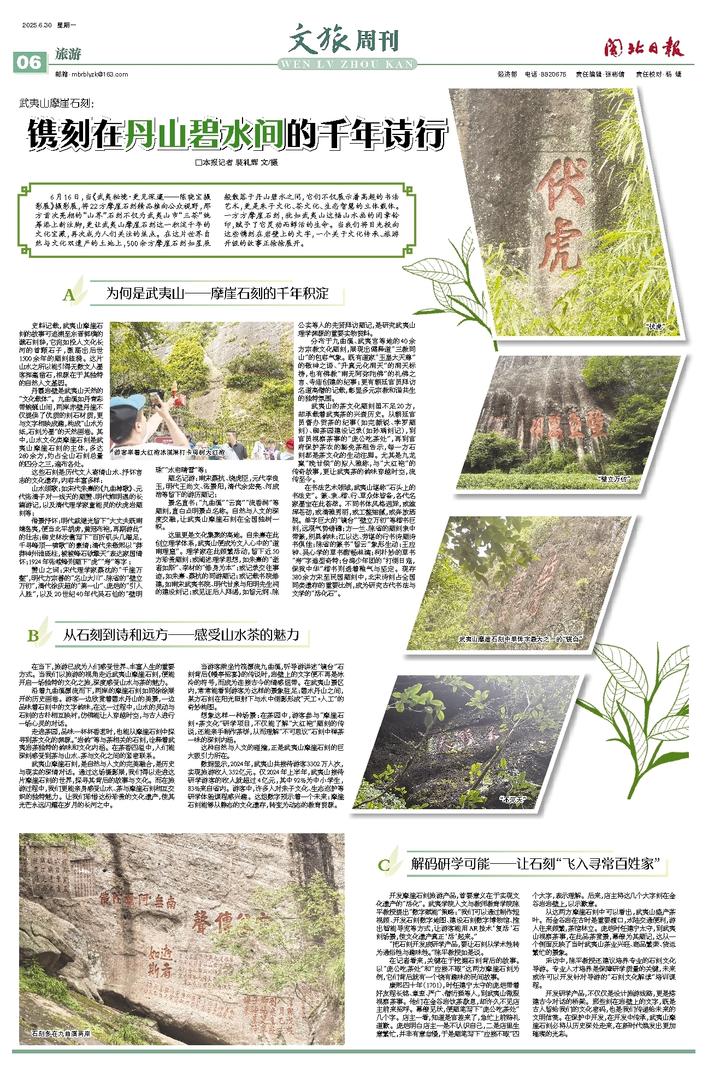

山水颂歌:如宋代朱熹的《九曲棹歌》、元代张清子对一线天的题赞、明代熊明遇的长篇游记,以及清代理学家童能灵的伏虎岩题刻等;

借景抒怀:明代戚继光留下“大丈夫既南靖岛夷,便当北平胡虏,黄冠布袍,再期游此”的壮志;御史林汝翥写下“百折矶头几濯足,千寻峰顶一啸歌”的豪情;清代朱敬熙以“莽莽神州谁砥柱,棱棱峰石欲擎天”表达家国情怀;1924年张峻峰则题下“虎”“寿”等字 ;

赞山之词:宋代理学家蔡沈的“千崖万壑”,明代方宗善的“名山大川”、陈省的“壁立万仞”,清代徐庆超的“第一山”、庞垲的“引人入胜”,以及20世纪40年代吴石仙的“壁明珠”“水帘晴雪”等;

题名记游:南宋蔡抗、饶虎臣,元代李良玉,明代王尚文、张景阳,清代余宏亮、何成浩等留下的游历题记;

景名直书:“九曲溪”“云窝”“流香涧”等题刻,直白点明景点名称。自然与人文的深度交融,让武夷山摩崖石刻在全国独树一帜。

这里更是文化集聚的高地。自朱熹在此创立理学体系,武夷山便成为文人心中的“道南理窟”。理学家在此频繁活动,留下近50方珍贵题刻:或阐述理学思想,如朱熹的“逝者如斯”、李材的“修身为本”;或记录交往事迹,如朱熹、蔡抗的同游题记;或记载书院修建,如南宋武夷书院、明代甘泉与阳明先生祠的建设刻记;或见证后人拜谒,如留元纲、陈公实等人的先贤拜访题记,是研究武夷山理学渊源的重要实物资料。

分布于九曲溪、武夷宫等地的40余方宗教文化题刻,展现出儒释道“三教同山”的包容气象。既有道家“玉皇大天尊”的敬神之语、“升真元化洞天”的洞天标榜,也有佛教“南无阿弥陀佛”的礼佛之言、寺庙创建的纪事;更有朝廷官员拜访名道高僧的记载,彰显多元宗教和谐共生的独特氛围。

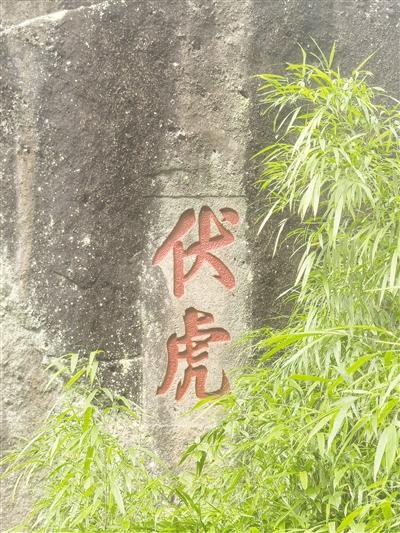

武夷山的茶文化题刻虽不足20方,却承载着武夷茶的兴衰历史。从朝廷官员督办贡茶的纪事(如完颜锐、孛罗题刻)、御茶园建设记录(如孙瑀刻记),到官员视察茶事的“庞公吃茶处”,再到官府保护茶农的豁免茶租告示,每一方石刻都是茶文化的生动注脚。尤其是九龙窠“晚甘侯”的拟人雅称,与“大红袍”的传奇故事,更让武夷茶的韵味穿越时空,流传至今。

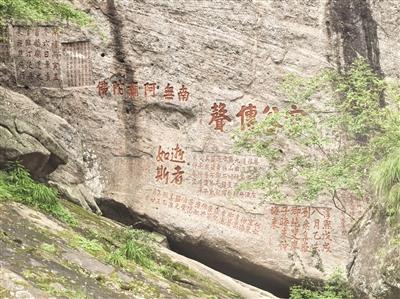

在书法艺术领域,武夷山堪称“石头上的书法史”。篆、隶、楷、行、草众体皆备,各代名家墨宝在此荟萃。不同书体风格迥异,或雄浑苍劲,或清雅秀丽,或工整细腻,或奔放洒脱。单字巨大的“镜台”“壁立万仞”等楷书巨刻,远观气势磅礴;方一兰、陈省的题刻隶中带篆,别具韵味;江以达、劳堪的行书诗题诗书俱佳;陈省的篆书“留云”象形生动;王应钟、吴心学的草书酣畅淋漓;柯朴妙的草书“寿”字造型奇特;台湾少年团的“打倒日寇,保我中华”楷书则透着稚气与坚定。现存380余方宋至民国题刻中,北宋诗刻占全国同类遗存的重要比例,成为研究古代书法与文学的“活化石”。

从石刻到诗和远方——感受山水茶的魅力

在当下,旅游已成为人们感受世界、丰富人生的重要方式。当我们以旅游的视角走近武夷山摩崖石刻,便能开启一场独特的文化之旅,深度感受山水与茶的魅力。

沿着九曲溪漂流而下,两岸的摩崖石刻如同徐徐展开的历史画卷。游客一边欣赏着碧水丹山的美景,一边品味着石刻中的文字韵味,在这一过程中,山水的灵动与石刻的古朴相互映衬,仿佛能让人穿越时空,与古人进行一场心灵的对话。

走进茶园,品味一杯杯香茗时,也能从摩崖石刻中探寻到茶文化的渊源。“岩韵”等与茶相关的石刻,诠释着武夷岩茶独特的韵味和文化内涵。在茶香四溢中,人们能深刻感受到茶与山水、茶与文化之间的紧密联系。

武夷山摩崖石刻,是自然与人文的完美融合,是历史与现实的深情对话。通过这场摄影展,我们得以走进这片摩崖石刻的世界,探寻其背后的故事与文化。而在旅游过程中,我们更能亲身感受山水、茶与摩崖石刻相互交织的独特魅力。让我们珍惜这份珍贵的文化遗产,使其光芒永远闪耀在岁月的长河之中。

当游客乘坐竹筏漂流九曲溪,听导游讲述“镜台”石刻背后《幔亭招宴》的传说时,岩壁上的文字便不再是冰冷的符号,而成为连接古今的情感纽带。在武夷山景区内,常常能看到游客为这样的景象驻足:碧水丹山之间,某方石刻在阳光照射下与水中倒影形成“天工+人工”的奇妙构图。

想象这样一种场景:在茶园中,游客参与“摩崖石刻+茶文化”研学项目,不仅能了解“大红袍”题刻的传说,还能亲手制作茶饼,从而理解“不可思议”石刻中禅茶一味的深刻内涵。

这种自然与人文的碰撞,正是武夷山摩崖石刻的巨大吸引力所在。

数据显示,2024年,武夷山共接待游客3302万人次,实现旅游收入352亿元。仅2024年上半年,武夷山接待研学游客的收入就超过4亿元,其中92%为中小学生,83%来自省内。游客中,许多人对朱子文化、生态巡护等研学体验课程感兴趣。这组数字预示着一个未来:摩崖石刻能够从静态的文化遗存,转变为动态的教育资源。

解码研学可能——让石刻“飞入寻常百姓家”

开发摩崖石刻旅游产品,首要意义在于实现文化遗产的“活化”。武夷学院人文与教师教育学院陈平教授提出“数字赋能”策略:“我们可以通过制作短视频、开发石刻数字地图、建设石刻数字博物馆、推出智能导览等方式,让游客能用AR技术‘复活’石刻场景,使文化遗产真正‘活’起来。”

“把石刻开发成研学产品,要让石刻从学术性转为通俗性与趣味性。”陈平教授如是说。

在记者看来,关键在于挖掘石刻背后的故事。以“庞公吃茶处”和“应接不暇”这两方摩崖石刻为例,它们背后就有一个饶有趣味的民间故事。

康熙四十年(1701),时任建宁太守的庞垲带着好友程长铭、章衮、严广、僧衍操等人,到武夷山微服视察茶事。他们在金谷岩饮茶歇息,却许久不见店主前来招呼。幕僚见状,便题笔写下“庞公吃茶处”几个字。店主一看,知道是官差来了,急忙上前赔礼道歉。庞垲明白店主一是不认识自己,二是店里生意繁忙,并非有意怠慢,于是题笔写下“应接不暇”四个大字,表示理解。后来,店主将这几个大字刻在金谷岩岩壁上,以示歉意。

从这两方摩崖石刻中可以看出,武夷山盛产茶叶。而金谷岩在古时是重要渡口,水陆交通便利,游人往来频繁,茶馆林立。庞垲时任建宁太守,到武夷山视察茶事,在此品茶赏景,幕僚为其题记,这从一个侧面反映了当时武夷山茶业兴旺、商品繁荣、货运繁忙的景象。

采访中,陈平教授还建议培养专业的石刻文化导游。专业人才培养是保障研学质量的关键,未来或许可以开发针对导游的“石刻文化解读”培训课程。

开发研学产品,不仅仅是设计旅游线路,更是搭建古今对话的桥梁。那些刻在岩壁上的文字,既是古人留给我们的文化密码,也是我们传递给未来的文明信笺。在保护中开发,在开发中传承,武夷山摩崖石刻必将从历史深处走来,在新时代焕发出更加璀璨的光彩。