7月1日下午2时15分,从贵阳北发车的G2414次高铁列车抵达武夷山北站,历时7小时6分钟。这是闽北铁路列车运行图调整后,该站新增的2列高铁列车之一。

“此前,贵阳到武夷山北站没有直达列车,本次优化让运行效率进一步提升。”武夷山北站站长张炜告诉记者,“2015年合福高铁开通运营以来,武夷山北站从只有28趟列车,到如今已增开至51趟。高峰时段,每小时旅客发送量达1300人次。”

十年来,合福高铁赣闽段已累计发送旅客1.42亿人次。武夷山北站累计发送旅客847.6万人次,到达旅客773.8万人次。这条纵贯闽赣皖三省的大动脉,重塑了中国华东地区的时空版图,为沿途省市发展开辟了一条经济、社会、文化等多领域合作的“黄金通道”。

出发·坐着高铁游“世遗”

从朱子理学回响到非遗技艺焕新,从九曲溪丹崖赤壁,到天游峰云蒸霞蔚,从国家公园1号风景道的彩虹之路,到城村汉城国家考古遗址公园的闽越遗风……合福高铁在青山绿水间穿行,车窗化作流动的画框,让旅客一日尽览如画江山。

2015年6月28日,一声汽笛长鸣,时速300公里的合福高铁呼啸启程。武夷山北站随之同步启用——世界文化与自然遗产地武夷山,正式进入高铁时代。

这条线路被誉为“中国最美高铁”,串联沿线的黄山、武夷山2个“世界文化与自然双遗产地”,14个5A级景区,19处国家级、省级风景名胜区和36处自然保护区,形成了闽赣皖三省最具发展潜力的旅游黄金走廊,推动“高铁+旅游”模式快速发展。

作为京福高铁的重要组成部分,合福高铁是福建境内第一条设计时速300公里的高铁,仅南平就设有四座车站。其中,京福高铁入闽第一站武夷山北站,不仅打开了武夷山的“山门”,书写交旅融合诗篇,也为地方产业发展注入源源不断的“活水”。

不久前,南昌铁路局组织“坐着高铁看中国·重走万里茶道”主题采访活动,70余名媒体记者走进武夷山,看合福高铁10年轨迹,感受高铁开通为万里茶道起点城市带来的新变化。

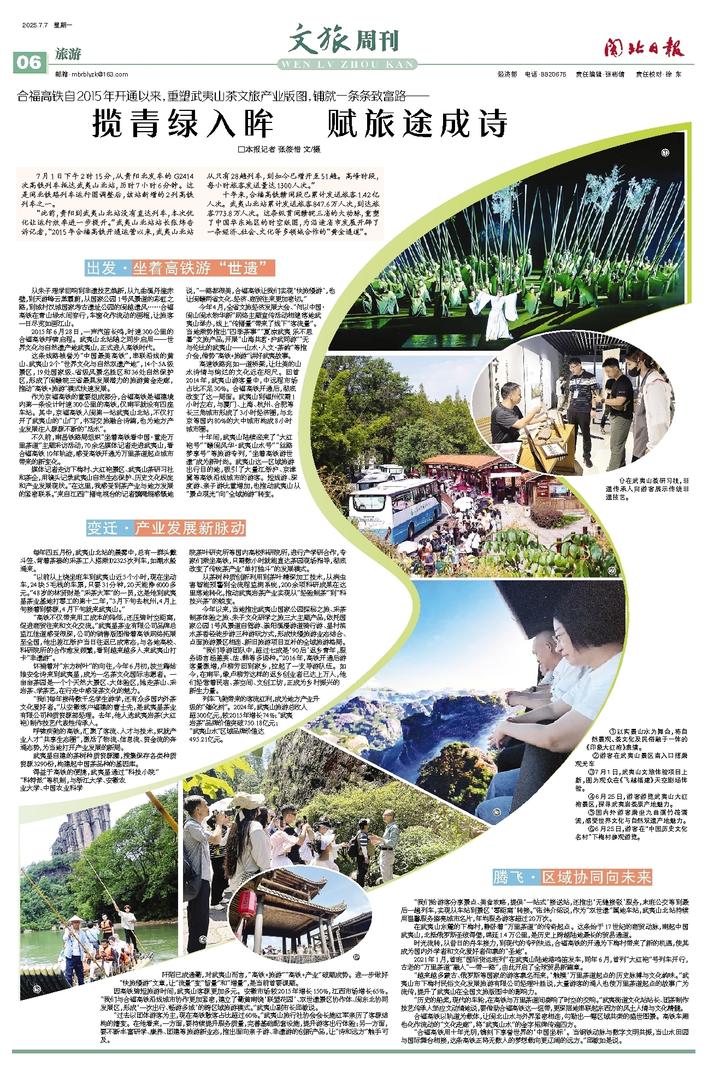

媒体记者走访下梅村、大红袍景区、武夷山茶研习社和茶企,用镜头记录武夷山自然生态保护、历史文化积淀和产业发展现状。“在这里,我感受到茶产业与地方发展的紧密联系。”来自江西广播电视台的记者魏飔俪感慨地说,“一路都很美,合福高铁让我们实现‘快旅慢游’,也让闽赣两省文化、经济、商贸往来更加密切。”

今年4月,全省文旅经济发展大会、“何以中国·闽山闽水物华新”网络主题宣传活动相继落地武夷山举办,线上“传播量”带来了线下“客流量”。当地乘势推出“四季茶事”“夏凉武夷 乐不思暑”文旅产品,开展“山海共茗·沪武同游”“无与伦比的武夷山——山水·人文·茶韵”等推介会,借势“高铁+旅游”讲好武夷故事。

高速铁路宛如一道桥梁,让壮美的山水诗情与绚烂的文化近在咫尺。回首2014年,武夷山游客量中,中远程市场占比不足30%。合福高铁开通后,彻底改变了这一局面。武夷山到福州仅需1小时左右,与厦门、上海、杭州、合肥等长三角城市形成了3小时经济圈,与北京等国内80%的大中城市构成8小时城市圈。

十年间,武夷山陆续迎来了“大红袍号”“赣闽风华·武夷山水号”“丝路梦享号”等旅游专列,“坐着高铁游世遗”成为新时尚。武夷山这一区域旅游出行目的地,吸引了大量江浙沪、京津冀等高铁沿线城市的游客。短线游、深度游、亲子游比重增加,也推动武夷山从“景点观光”向“全域旅游”转变。

变迁·产业发展新脉动

每年四五月份,武夷山北站的晨雾中,总有一群头戴斗笠、背着茶篓的采茶工人搭乘D2325次列车,如潮水般涌来。

“以前从上饶坐班车到武夷山近5个小时,现在坐动车,24块5毛钱的车票,只要31分钟,20天能挣6000多元。”48岁的林贤财是“采茶大军”的一员,这是他到武夷星茶业基地打零工的第十二年,“3月下旬去杭州,4月上旬接着到婺源,4月下旬就来武夷山。”

“高铁不仅带来用工成本的降低,还压缩时空距离,促进商贸往来和文化交流。”武夷星茶业有限公司品牌总监江佳道感受很深,公司的销售版图借着高铁网络拓展至全国,他出差江浙沪当日往返已成常态,与各地高校、科研院所的合作愈发频繁,看到越来越多人来武夷山打卡“非遗游”。

怀揣着对“东方树叶”的向往,今年6月初,波兰籍姑娘安念诗来到武夷星,成为一名茶文化国际志愿者。一亩亩茶园是一个个天然大景区、大体验区,她走茶山、采岩茶、学茶艺,在行走中感受茶文化的魅力。

“我们每年接待数千名学生游学,还有众多国内外茶文化爱好者。”从安徽落户福建的曹士先,是武夷星茶业有限公司种质资源部经理。去年,他入选武夷岩茶(大红袍)制作技艺代表性传承人。

呼啸疾驰的高铁,汇聚了客流、人才与技术,织就产业人才“共享生态圈”,激活了物流、信息流、资金流的奔涌态势,为当地打开产业发展的新局。

武夷星自建的茶树种质资源圃,搜集保存各类种质资源3290份,构建起中国茶品种的基因库。

得益于高铁的便捷,武夷星通过“科技小院”“科特派”等机制,与浙江大学、安徽农业大学、中国农业科学院茶叶研究所等国内高校科研院所,进行产学研合作,专家们乘坐高铁,只需数小时就能直达茶园现场指导,彻底改变了传统茶产业“单打独斗”的发展模式。

从茶树种质创新利用到茶叶精深加工技术,从病虫害智能预警到全流程监测系统,200余项科研成果在这里落地转化,推动武夷岩茶产业实现从“经验制茶”到“科技兴茶”的蜕变。

今年以来,当地推出武夷山国家公园探秘之旅、采茶制茶体验之旅、朱子文化研学之旅三大主题产品,依托国家公园1号风景道自驾游、崇阳溪漫游道骑行游、星村滨水茶香径徒步游三种游玩方式,形成快慢旅游业态结合、点面旅游景区相连、新旧旅游项目互补的全域旅游格局。

“我们导游团队中,超过七成是‘90后’返乡青年,服务语言涵盖英、法、韩等多语种。”2016年,高铁开通后游客量激增,卢柳芳回到家乡,拉起了一支导游队伍。如今,在南平,像卢柳芳这样的返乡创业者已达上万人,他们经营着民宿、茶空间、文创工坊,正成为乡村振兴的新生力量。

列车飞驰带来的客流红利,成为地方产业升级的“催化剂”。2024年,武夷山旅游总收入超300亿元,较2015年增长74%;“武夷岩茶”品牌价值突破750.18亿元;“武夷山水”区域品牌价值达495.21亿元。

腾飞·区域协同向未来

阡陌已成通衢,对武夷山而言,“高铁+旅游”“高铁+产业”破题成势。进一步做好“快旅慢游”文章,让“流量”变“留量”和“增量”,是当前首要课题。

因高铁缩短旅游时间,武夷山客源更加多元。安徽市场较2015年增长150%,江西市场增长65%。“我们与合福高铁沿线城市协作更加紧密,建立了衢黄南饶‘联盟花园’、双世遗景区协作体、闽东北协同发展区,形成‘一次出行、畅游多城’的跨区域旅游模式。”武夷山副市长邱敏说。

“过去以团体游客为主,现在高铁散客占比超过60%。”武夷山旅行社协会会长施红军亲历了客源结构的嬗变。在他看来,一方面,要持续提升服务质量,完善基础配套设施,提升游客出行体验;另一方面,要不断丰富研学、康养、团建等旅游新业态,推出面向亲子游、非遗游的创新产品,让“诗和远方”触手可及。

“我们给游客分享景点、美食攻略,提供‘一站式’接送站,还推出‘无缝接驳’服务,末班公交等到最后一趟列车,实现从车站到景区‘零距离’转接。”张炜介绍说,作为“双世遗”属地车站,武夷山北站持续用温馨服务擦亮城市名片,年均服务游客超过20万次。

在武夷山东麓的下梅村,静卧着“万里茶道”的传奇起点。这条始于17世纪的商贸动脉,南起中国武夷山,北抵俄罗斯圣彼得堡,绵延1.4万公里,是历史上跨越陆地最长的贸易通道。

时光流转,从昔日的舟车接力,到现代的专列快运,合福高铁的开通为下梅村带来了新的机遇,使其成为国内外学者和文化爱好者仰慕的“圣地”。

2021年1月,首班“国际货运班列”在武夷山陆地港鸣笛发车,同年6月,首列“大红袍”号列车开行,古老的“万里茶道”融入“一带一路”,由此开启了全球贸易新篇章。

“越来越多蒙古、俄罗斯等国家的游客慕名而来,‘触摸’万里茶道起点的历史脉搏与文化韵味。”武夷山市下梅村民俗文化发展旅游有限公司经理叶胜说,大量游客的涌入也使万里茶道起点的故事广为流传,提升了武夷山在全国文旅版图中的影响力。

“历史的船桨,现代的车轮,在高铁与万里茶道间奏响了时空的交响。”武夷街道文化站站长、团茶制作技艺传承人邹应文动情地说,要借助合福高铁这一纽带,更深层地串联起东西方的风土人情与文化精髓。

合福高铁以轨道为载体,让闽北山水与外界紧密相连,勾勒出一幅区域共荣的盛世图景。高铁车厢也化作流动的“文化走廊”,将“武夷山水”的金字招牌传遍四方。

“合福高铁用十年光阴,镌刻下享誉世界的‘中国坐标’。当钢铁动脉与数字文明共振,当山水田园与国际舞台相接,这条高铁正将无数人的梦想载向更辽阔的远方。”邱敏如是说。