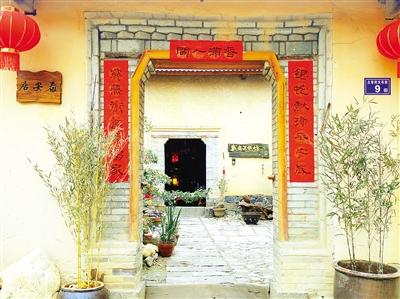

盛夏时节,走进松溪县河东乡大布村大布街9号,一处名为“泰安居”的宅院总能引起人们的注意。“泰安居”的门前屋后种满了花草树木,院中的篱笆围栏、木制茶具、古风布艺、巧思物件,一切都与城市生活物料的无机质感不同,这里铺展开来的是生命的生机勃勃,还有一份亲近与舒适。

踏进宅院环顾四周,仅从宅院的布置与陈设,便能感知主人与箫笛及书画的某种连结。

这座宅院的租客——何戴安,是广州市汉民族传统文化交流协会的一员。日常生活里的她梳头绾髻,身着汉服,走过之处,常常与村里的仿古建筑一道构成一幅精美的仕女画作,让人恍若回到了令人遐想的古代。

何戴安是土生土长的松溪人,从小就对掌握一门乐器心有向往。2010年,她辞去本地幼儿园教师一职,和好友前往广州从事服装布料生意。机缘巧合之下,她结识了广州箫笛制作技艺省级代表传承人郭大强,从此结缘箫笛。在勤学苦练8年之后,何戴安系统掌握了箫笛吹奏技能,而后,她又在丈夫的鼓励下,师从艺术家冯清修门下,学习书刻与国画创作。

在广州工作生活的闲暇时间里,何戴安常常与丈夫寻山访村,将其当作一种生活乐趣。回到松溪后,一次偶然机会下,何戴安来到大布村,发现这是一座定位为“大布民俗文化村”的古村落。

何戴安发自内心地喜欢乡村生活,她并不觉得在乡村生活是不便的、辛苦的,她相信,只要用心,哪怕一人居住,也能将饮食起居照顾得妥妥当当。“早年前,我来过大布,那时候没有‘民俗文化村’这个标识。后来看到这个标识后,就觉得既然是‘民俗文化村’,应该有一些特别的东西,就走进来看看。”

没想到,就是这么“走进来看看”,成就了何戴安多年来想要拥有一座乡村宅院的愿望。她细细寻觅,终于找到了“梦中情宅”,并决定长久地租用下来。从此,包容的大布村便多了一位文艺工作者。

作为“郭氏粤声”的郭家班成员,何戴安对自己回到松溪的使命任务也很清晰:“非遗需要传承,学习也需要传播。在我们这种远离大城市的地方,大多数人很难与大师结缘,而我刚好有这个缘分,可以将学习的内容传递回来。”

据了解,广州箫笛制作技艺作为广东省非遗,目前仅靠“郭氏粤声”郭汝灼、郭大强父子的家族传承为延续。与众多非遗技艺面临的困境一样,年轻一代对“郭氏粤声”兴趣减弱,传承人年岁渐长,这一矛盾无法在一时一地得到妥善解决。致力于广州市汉民族传统文化交流事业的何戴安,打算通过言传身教的方式,将箫笛文化的种子散播在松溪——自己的家乡。

如今的“泰安居”不仅是何戴安的“乌托邦”,它也化身为松溪汉服同袍们相聚的一处居所、何戴安待客的场所。即将“入伏”,何戴安去了广州,在她的计划中,等她再度回到“泰安居”,这里也将成为一处洞箫教习点。

一处宅院、一份坚定、一种信念,何戴安留在了松溪。从离开家乡,到学习乐器,再到返回家乡、选“宅”大布,何戴安深感一切都是“最好的安排”。(配图由受访者提供)

采访手记

何戴安的到来,让我思考未来最契合乡村生活的“三乡人”,他们或许是能够享受“自嗨式”生活的群体。他们可以是悠然自得的退休人士,可以是摆脱物质束缚的财富自由者,可以是渴望突破常规的生活实验派,更可以是敢于挣脱世俗枷锁的先锋者。

当深入乡村生活不再沦为一种作秀或谋取商业利益的手段,而是将其升华为一种坚定的人生态度。不随波逐流,不被社会节奏所裹挟,过上乡村生活就成了一种从容的自信选择。

正如林语堂先生对院子的向往:“宅中有园,园中有屋,屋中有院,院中有树,树上见天,天中有月,不亦快哉!”国人心中大概都有这样一个乡村“宅院”梦。我有幸见证,松溪大布村有了这样一处精神“后院”。

链接

祖籍广东省佛山市南海区的郭大强出生于笛箫制作世家,从艺近四十年,是广州“郭氏粤声”笛箫制作掌门人,广东省非物质文化遗产项目——“广州箫笛制作技艺”代表性传承人,他在2015年组建“郭家班”。其斫之箫笛,无论形制、工艺、音色都深得行家好评,被业界称之为“南国箫王”。