编者按

“时间会让照片褪色,不会让历史封尘。”“雨花台!挹江门!中山门!中华门!”……近日,随着电影《南京照相馆》热映,影片中展示的照片让那段烽火连天的岁月变得更加清晰。从抗战时期个体命运与城市记忆被光影定格的那些瞬间,我们看到了中华民族的不屈与团结。

镜头之外,位于祖国东南腹地的福建南平,另一场关乎民族气节与民族存亡的“无声战斗”同样惊心动魄——油墨与铅字,也成为记录真相、呐喊救亡的锐利武器。

随着福州沦陷,沿海地区的政府机关、报社等机构,被迫迁往日军炮舰不易深入的内陆地区,这座闽江畔上的山城南平,因此成为东南文化中心之一。

作者通过深入爬梳《南平市志》等珍贵史料,带领我们重温声震闽赣的《老百姓》报、 日发万份的《东南日报》、 旗帜鲜明的《闽北日报》……这些报刊的字里行间,跃动着报人的担当与人民的怒吼。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。回望80年前南平报业的峥嵘岁月,我们不仅看见了一段被铅字“定格”的、永不褪色的“东南抗战文化史”,更感受到了那个时代用纸笔捍卫尊严、照亮前路的磅礴力量。

1937年10月,日寇强占福建金门后,就以此为据点,不断出兵侵扰中国东南沿海。至1938年初,眼见日寇步步逼近、中国东南即将沦陷之际,位于沿海地区的政府机关、军事机构、企业、学校、印刷厂、报社等,迁往内陆地区。一时间,位于闽江上游、控扼闽西北水陆交通要冲的福建南平(今延平),不仅很快就成为本省的经济、文化中心,还逐渐发展成了中国东南的文化中心。据不完全统计,第二次国共合作期间,南平至少有14家报社、出版社、通讯社,发行报纸11种、杂志29种。其中较为著名的主要有:

《老百姓》报

短小精悍、声震闽赣

《老百姓》报是抗战时期福建省政府内迁三明永安后的首家进步读物,于1938年6月问世,创办者和总编辑皆为时任省教育厅科员、中共闽北特委成员、福建省委联络员陈培光。他以我党的“抗日救国十大纲领”为指导,在永安晏公街战时省教育厅所在地,邀集在永安的进步青年、爱国记者,通过经济学者章振乾(1938年随省会内迁永安,任福建省银行董事会秘书)的帮助,自费创办《老百姓》五日报,主要报道人们所关心的抗日时事,宣传抗日救亡思想。文章版式大都短小精悍、内容丰富、政治进步、观点鲜明,极具战斗性,加上版面设有木刻画、文艺等专栏,深受广大群众欢迎。

1939年6月,新四军驻福州办事处迁往南平,党组织的工作范围也随之扩大到其他的专区、县城。于是,中共福建省委便将1938年成立的“中共南平工作委员会”改称为“中共闽江工作委员会”,领导南平、闽清、永安、三元、古田、顺昌、尤溪、将乐等县党组织,其宣传部长一职,就由在永安工作的陈培光担任。同年10月,陈培光为加强党对宣传工作的领导,将《老百姓》报的编印业务从永安转移到南平,并改油印为铅印,发行量也由几百份增至5000多份,主要发往闽北、闽西、赣东各县,大大扩大了全民族抗战的影响范围。同年11月12日,《老百姓》报为纪念孙中山先生诞辰73周年(1866-1939),发表了题为《拥护孙中山的三大政策》的“谈话”,讴歌前方浴血奋战的抗日将士,论述抗战必胜、投降必亡的道理,狠狠击中了国民党顽固派的要害。反动当局顾不得“团结抗日”的假脸面,于11月下旬勒令《老百姓》报停刊,并迫害编辑人员。

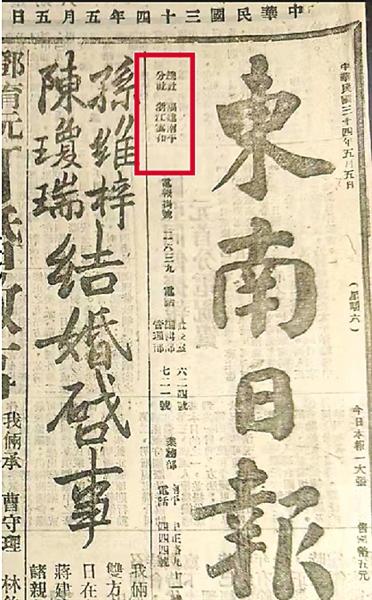

《东南日报》

日发万份、副刊先锋

《东南日报》原名《杭州民国日报》,1927年3月12日创刊于杭州,为中国国民党浙江省党部机关报。后来经过体制革新,于1934年6月16日正式更名为《东南日报》,成为公私合营报纸,并成立“东南日报股份有限公司”,增出画报及特种附刊《金石书画》,发行于浙江、苏南、闽北、皖南、赣东等地区。改制后的《东南日报》虽然还不能完全摆脱国民党的部分色彩,但多以“民间报”自许,内容丰富,印制设备先进,一度成为浙江省影响最大的报纸。

1937年11月中旬,就在杭州行将沦陷之前,浙江省府被迫西迁,《东南日报》也随之迁至金华,于11月19日创办《东南日报》金华版。1941年4月,因浙东战事的发展变化,《东南日报》金华版被迫停刊,报社也由金华分作两路后撤:一路撤到浙南,先后在丽水、云和继续出版,为分社;另一路则在浙江江山发行多期《号外》后,由于日军逼近,又再于1942年6月经廿八都辗转迁抵南平西门外的昼锦坊,为总社,于同年8月21日复刊,此即《东南日报》福建南平版,日发行量15000份。

《东南日报》作为抗战时期唯一一份在前线出版发行的大报,另有副刊“沙发”“笔垒”“长春”“大都会”和体育版等,也都基本掌握在进步作家手中,甚至一度还由中共地下党员冯雪峰代编。所刊作品始终坚持抗战言论,对提高东南地区人民的抗战斗志作出了重大贡献。因此,伴随着各家报刊陆续迁入南平后,中共南平地方党组织也开始积极贯彻中共中央《关于发展文化运动的指示》,主动到国民政府办的报刊工作,编写抗日文章,团结文化界进步力量,指导文运、学运工作。当时,设在昼锦坊的《东南日报》社图书资料室总共只有6名工作人员,其中共产党人就有陈向平(1939年在金华时进入《东南日报》)、蒋文杰、胡今,加上后来从上海来的进步青年钱今昔,革命力量占绝对优势。他们广泛联系进步作家,以文艺作品宣传抗日,在社会上引起很大反响。比如,青年学生查良镛(浙江海宁人,20世纪40年代后期移居香港,取笔名为“金庸”)敢于反抗强权,追求真理与正义的精神和勇气就深得陈向平的赏识。在陈向平的推荐下,查良镛共在金华版和南平版发表过三篇文章,笔名“查理”。而陈向平自己,也以“双溪一士”为名,写了很多篇有关浙赣线撤退情况的报道文学,正面描述了国民革命军的英勇抗战,深刻揭露了日军烧杀的残暴、人民受害的悲惨和国民党的无能。至于钱今昔,则先后以连载的方式在副刊《笔垒》上刊发了14 篇文章,叙述他在上海目睹的日寇、汉奸暴行和人民的英勇反抗,后由南平文化供应社收集、编印成单行本出版。除此之外,《东南日报》社还出版发行了钱今昔主编的《东南图画半月刊》,刊载大量苏德战争、太平洋战争等的珍贵照片、资料;同时,钱今昔还延请画家、木刻家为其动刀动笔,先后刊出《筑路工人》《作家之家》《闽中工人》《农民生活形象》等鲜明生动、富有战斗性的作品,并在南平举办反映抗战的漫画、木刻作品展览会,轰动一时。

1945年8月15日,日军宣布无条件投降的消息传至南平。晚8时20分,《东南日报》社立即张贴文告,报道“日本无条件投降”的消息,且赶印《号外》,沿途分送。全城民众群情鼎沸,迅速掀起了万人空巷的狂欢热潮。

抗战胜利后,《东南日报》又同样分作两路复员:“南平版”作为总社迁至上海,于1946年6月刊发“上海版”;而“云和版”则迁回杭州,成为分社,刊发“杭州版”。1949年4月,《东南日报》杭州版和上海版皆因解放战争而停刊。

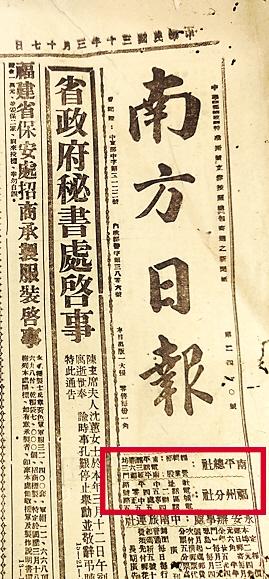

《南方日报》

覆盖全省、鼓舞东南

《南方日报》是发行福建全省的日报。1934年8月1日,经在闽的黄埔军校同学倡议,由陈仪(时任福建省主席)、萧乾(时任福建省保安处处长)等8人发起创办,总社设在福州道山路一座两层楼房的楼下(今省卫生学校内),南平设分社。1938年2月1日,《南方日报》总社从福州迁至南平西门外的昼锦坊50号,3月10日开始发行南平版,福州则反设分社,发行福州版。不久后,《南方日报》的总社编辑部又从昼锦坊迁至龙鼎坊(今水东桥公安局附近),并在延福门设营业股。至1945年抗战胜利的7年多时间里,《南方日报》共在南平出版报纸2920多期,日发行量约2500份。其间,《南方日报》还曾在莆田办兴化版,在福安办闽东版,在邵武办邵武版,各版皆有名目繁多的副刊和专刊。1946年底,《南方日报》总社由南平迁回福州,南平版与福州版合并,其他地方版则全部撤销。

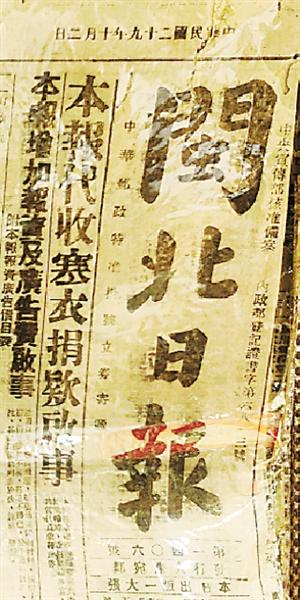

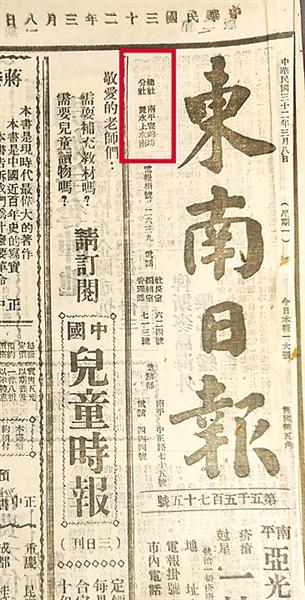

《闽北日报》

旗帜鲜明、力主抗战

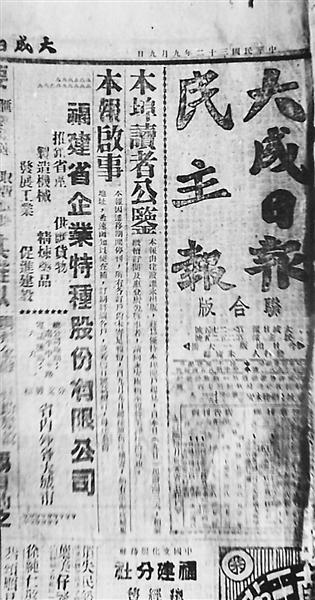

1936年11月19日创刊于建瓯的《闽北日报》,为对开4版日报,其社长兼发行人朱宛鄰虽然是国民党福建省党部的执行委员,但实际负责报务工作的副社长兼总编辑却是1937年进入报社的、国民党内坚持抗日的左派人士颜学回。他不仅行文辛辣、立场坚定、勇于针砭时弊,而且还敢于旗帜鲜明地吸收和重用进步人士为其撰稿,因此使得《闽北日报》尽管当时只是一份由国民党人兴办的民营报纸,在部分报道、言论上存在一定局限,但其总体倾向却是进步的,是一份积极以“力争民主、宣传抗战”为宗旨的、有影响力的重要报纸,在南平中正路71号(今延平区首联花园对面中国农业银行左侧)和建阳北门大街各设有办事处。

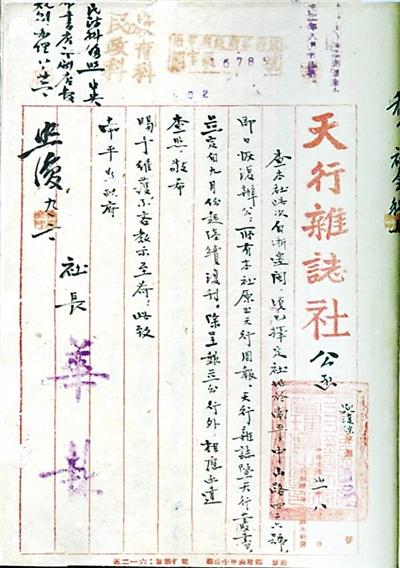

1942年1月1日,《闽北日报》改名为《民主报》。同年6月,日寇流窜至浙赣铁路,闽北形势一度吃紧。不久后,国民党福建省党部机关报《大成日报》由永安迁至建瓯,与《民主报》合并刊行《大成日报·民主报》联合版,仍为对开4版日报。但是《大成日报》既不出资,也不出人,只挂个空名,其实际编务均由《民主报》人员负责。

1943年8月1日,在时任省政府秘书长的进步人士程星龄的积极支持下,《民主报》由建瓯迁至永安出版,联合版暂停,至9月9日复版,成为当时永安的大报之一。

1944年4月1日,《民主报》宣布恢复单独发行,并发表了一篇《从新干起》的社论,声明“……在此报艰苦奋斗的七年半中,我们中华民族正与日寇及出卖国家利益的汉奸党决战……因此,我们要推动四万万五千万人迎头赶上世界的潮流,在创造一个独立民主国家的基础工作中,尽我们微薄的力量。”同一日,也是《大成日报》宣告停刊之时。由此算来,《大成日报·民主报》联合版的开办时间只有一年半,而其在永安联合编印的时间,则仅有7个月。

《天行报》

辗转烽火、坚守呐喊

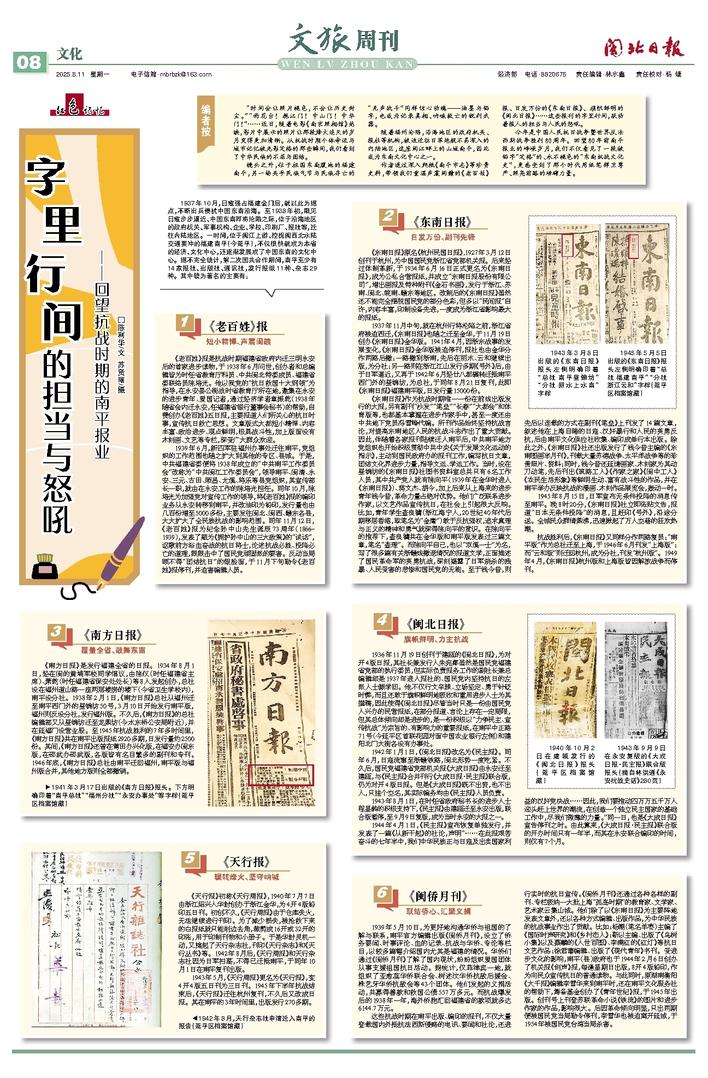

《天行报》初称《天行周报》,1940年7月7日由浙江绍兴人华封创办于浙江金华,为4开4版铅印五日刊。初创不久,《天行周报》由于仓库失火,无法继续进行刊印。为了减少损失,被抢救下来的白报纸就只能削边去角,裁剪成16开或32开的印张,用于印制刊物和小册子。于是华封灵机一动,又搞起了天行杂志社,刊印《天行杂志》和《天行丛书》等。1942年8月后,《天行周报》和天行杂志社因为日军扫荡,不得已迁抵南平,于同年10月1日在南平复刊出版。

1943年5月,《天行周报》更名为《天行报》,变4开4版五日刊为三日刊。1945年下半年抗战结束后,《天行报》迁往杭州复刊,不久后又改成日报。其在南平的3年时间里,出版发行270多期。

《闽侨月刊》

联结侨心、汇聚义捐

1939年5月10日,为更好地沟通华侨与祖国的了解与联系,南平官方编辑出版《闽侨月刊》,设立了侨务要闻、时事评论、血的记录、抗战与华侨、专论等栏目,以较多篇幅介绍国内尤其是福建的情况。华侨们通过《闽侨月刊》了解了国内现状,纷纷组织爱国团体从事支援祖国抗日活动。据统计,仅菲律宾一地,就组织了亚愈蕊华侨联合会、树述汶华侨抗敌后援会、株艺牙华侨抗敌会等43个团体。他们发起的义捐活动,共募得善款和救国公债557万多元。而抗战爆发后的1938年一年,海外侨胞汇回福建省的款项就多达6144.7万元。

这些抗战时期在南平出版、编印的报刊,不仅大量登载国内外抵抗法西斯侵略的电讯、要闻和社论,还进行实时的抗日宣传。《闽侨月刊》还通过各种各样的副刊、专栏吸纳一大批上海“孤岛时期”的教育家、文学家、艺术家云集山城。他们除了以《东南日报》为主要阵地发表文章外,还以各种方式编辑、出版作品,为中华民族的抗战事业作出了贡献。比如:杨潮(笔名羊枣)主编了《国际时声研究》和《乡村恋人》;靳以主编、出版了《鸟树小集》以及蔡麟的《人世百图》、李满红的《红灯》等抗日文艺作品;徐君藩编辑、出版了《现代青年》书刊。受进步文化的影响,南平(县)政府也于1944年2月6日创办了机关报《剑声》报,每逢星期日出版,8开4版铅印,作为向民众宣传抗日的普通读物。与此同时,原湖南衡阳《大千报》编辑李雪华来到南平时,还在南平文化服务社的帮助下,筹备基金创办了《青年世纪》报,于1945年出版。创刊号上刊登苏联革命小说《铁流》的图片和进步作家的作品,影响很大。后因革命倾向明显,只出两期便被国民党当局勒令停刊,李雪华也被迫离开延城,于1954年被国民党台湾当局杀害。