在建瓯鱼塘边,时常能看见这样的场景:渔民挑着沉甸甸的担子,担子两头挂满弯弓成半月形的大鱼。青黑的鱼背、白亮的鱼腹,团团簇簇,在阳光下鳞光闪烁,像许多刚从水里捞上来的月亮。其中用到了弓鱼技艺。

建瓯,这座被悠悠岁月温柔包裹的古城,山水相依,溪流纵横。建瓯市区水系发达,以“水”命名的街巷有水南、水西、水巷和水洋巷,还有十字路口的“水街头”。独特的地理位置,奠定了建瓯“三山六水七座桥”的城市框架。得天独厚的自然环境孕育了建瓯丰富的渔业资源,成为草鱼、鲢鱼等淡水鱼的盛产区。而建瓯弓鱼技艺,就像一颗独特的明珠,在这片水乡之中熠熠生辉。

2009年,弓鱼技艺被列入第三批福建省非物质文化遗产名录。弓鱼技艺,对刚出塘的淡水鱼进行捆扎,让活鱼吐污纳新、保鲜保活、便于运输。

当清晨的第一缕阳光洒在鱼塘上,不时有鱼儿从水里跃起,在空中划出一道柔美的弧线,旋即又一头扎入水中,泛起一阵阵涟漪;水面上的浮萍,星星点点地散落着,好似天女散花。这时,渔农们便开始了他们的劳作。只见他们熟练地用网捞起活蹦乱跳的鱼儿,一大片白花花的鳞光闪耀。紧接着,一场奇妙的“变身”开始了。一根细细的草绳,在渔农手中灵活穿梭,一端精准地穿过鱼鼻扎紧,另一端则绑扎在鱼的肛门下,宛若幼时记忆里乡间巧妇纳鞋底似的飞针走线,几个动作连贯快速,一气呵成,这便是“初绑”。此时的鱼,就像被施了定身咒,暂时安静了下来。

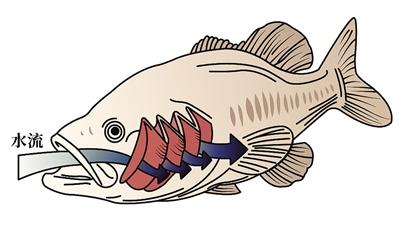

随后,鱼儿被放入活水中,开始了“吐污”的过程。在潺潺流水中,鱼儿大口呼吸,体内的污泥和杂质逐渐被排出,为接下来的“重绑”做好准备。经过一段时间的吐污,渔农再次将鱼拿起,把草绳从原来的位置解开,重新绑扎在鱼肛门稍上的地方,将鱼弯成优雅的弓形。至此,“弓鱼”大功告成。整个“重绑”过程,熟练的渔农手牙并用,只需短短十几秒就能完成。正所谓“渔翁妙手缚鱼身,草索成弓技艺神。吐秽留鲜增美味,水乡奇绝韵长新”,让人不禁感叹这门精湛的技艺。

建瓯弓鱼的技艺始于清朝中叶,发源地为建瓯城关钟楼村一带。关于它的起源,民间流传着许多动人的故事。其中一个传说,在一百多年前,建瓯有位名叫王创仔的渔民,他养鱼技术高超,可塘鱼出水后容易死亡,卖相和口感都大打折扣,这让他十分苦恼。有一天,他抓鱼准备带回家,因一时找不到装鱼的工具,便从路边草丛里拔了把枯草,搓成一截草绳,将鱼绑起来,放入小溪。没想到,这条鱼回家后竟然还是活的,而且烹煮后味道格外鲜美。王创仔从中受到启发,经过不断摸索,终于发明了弓鱼技艺。然而,这项技术刚出现时,却遭遇了误解。有人认为鱼被绑后鱼肚鼓鼓的,是渔农通过注水增重,于是将王创仔告上了衙门。面对质疑,王创仔没有退缩,他让官府将弓鱼和普通塘鱼用同样的方法煮熟,让众人品尝。结果,弓鱼味道香甜可口,而普通塘鱼则充满污泥腥味。事实胜于雄辩,弓鱼的清白得以证明,从此也名正言顺地流传了下来。

一般经过弓鱼技艺处理的鲜鱼,在冬天可以保活4至5天,在夏天能保活1至2天。在建瓯当地还流传着一句话,“弓鱼弓右不弓左”,指的是在弓鱼时,鱼头和鱼尾要往右边弯曲,而不能往左边弯曲。因为鱼腹左边分布着更多的脏器,把它往左弯曲时,脏器受到过度挤压,存活时间就会缩短。

在建瓯,弓鱼已成为一种文化符号,是建瓯人智慧的结晶。无论是街头巷尾的鱼摊,还是热闹的街市,都能看到弓鱼的身影。逢年过节,人们多会挑选新鲜的弓鱼,烹制成美味佳肴。在袅袅炊烟中,一家团坐,共享这份水乡的馈赠。