考古学认为:历史的年龄,是出土出来的。一处地方的人文发祥地在哪里,只有考古的发现,才能为它定位。武夷山的人文发祥坐标在哪里?文明肇始于何时?2001年多家媒体相继报道了武夷山一个考古重大发现:角亭黄泥山发掘出旧石器遗址。这一考古发现,将武夷山地区的人类活动史向前推进到5万年前!

考古专家的结论,完全改变了武夷山人对脚下这片土地的看法。不可思议的是这个穿透旷远时空的数字:五万年!武夷山东南面的崇阳溪,它的幼年形象怎样?它不过是一条夹于丘陵之间的细瘦河道,在乱石群中逶迤,湍流被峡谷挤压出细瘦的身姿,且奔流且回旋且跌宕,撞击丘陵石滩,拓展出平坦湿地,抑或是开阔无垠的一汪湖泊,水岸水草丰美,鱼鸟栖息,生物汇聚,湖水波浪汹涌,覆盖了滩上的动物脚印。水位退去后,新的脚印又一次次出现。

一群“有巢氏”寻找而来,他们发现了游鱼、贝壳、水草,“有巢氏”弯腰捕获,充饥果腹。“有巢氏”胼手胝足,躯体裸露,成群结队在溪流边砸石取刃,切割捕获的动物躯体,然后集体分享。他们用钝了石刃,重新打制石刃,砍斫树木,割断藤蔓。登上附近丘陵,居高临下,在这阳光十足的山水间,掘进坡地,形成巢穴,开启了武夷山旧石器时代。

从此,五万年前的武夷山,开始留下了人类史前遗迹。专家们对武夷山崇阳溪之东的遗址现场进行严格的考古论证,获取的资料和采集到的标本,进行了认真的鉴定,并于2000年12月20日正式签发了论证意见书。论证意见书对黄泥山旧石器遗址文化性质及时代的结论是:“采集到的石制品可分为石核、石片、断块和石器等,属砾石器文化传统,是至今所知这类文化最东的遗址。年代在三至五万年前,也还有可能更早些。”正是因为该遗址位于崇阳溪古老河床形成的冲积平原之东岸,隆起的丘陵长期经历风化,地貌表层形成黄泥山体,当地居民称此地为黄泥山,黄泥山旧石器遗址就此命名。

考古界发布的新闻资料背景是:自1984年、1987年两次全市文物普查工作以来,角亭黄泥山屡有文物发现。1994年福建省考古队在角亭梅溪岗遗址考古发掘期间,曾对这一区域再次进行考古调查,从该地段黄泥山采到少量古人类加工的石片、石器、石球等。经省博物馆有关专家初步鉴定认为:这些石器是武夷山旧石器。后来,国家文物局考古专家组成员们一同考察了黄泥山旧石器遗址,在现场专家们又采到了一些旧石器时代的石制品,同时在武夷山度假区东面的红土层内,采集到早期人类打制的砾石器。

黄泥山旧石器遗址的发现,不仅把武夷山的人文历史向前推进到五万年前,也证实了武夷山五万年前在沧海桑田中时空变迁的浩瀚深远。一条流淌了五万年的人文历史长河的源头,从此在武夷山孕育了人类社会文明。五万年前的石器是怎样划时代的?考古学根据人类使用石器质料的不同,分成石器时代、青铜时代、铁器时代。石器时代是人类历史上的初期阶段,社会的文明形态十分原始,是原始时代。石器时代又可分为旧石器时代、中石器时代和新石器时代。新石器时代开始于八九千年前,是原始氏族公社的繁荣时期。

怎样推测离我们五万年的人类祖先,在武夷山崇阳溪东岸的原始生活状态?也许他们结伴而行,在滔天巨浪过后来到河滩拣拾棱角锐利的石头,然后砸开,取得更多锋利的碎片。取之不尽的有棱有角的石头,让他们有了生存的基本工具。遥想五万年前的黄泥山一带,野兽奔突,用石头追猎成为一场壮观的竞技。崇阳溪里游鱼靠近岸边,他们用一枚枚锋利的石器砸死游鱼。五万年前的气候气温绝对比现在低,因此他们向往阳光的温暖,寻找长日照的处所。他们跑向视野开阔、抬头就见日月星光的丘陵山地,为了用水的方便,他们才把脚步停止在崇阳溪畔,他们筑什么样的巢?也许是用取之不尽的河滩巨石在丘陵的避风处,垒建石屋吧?

他们是流徙的原始部落,在武夷山下找到了人类社会的归宿!五万年时空距离我们的今天是多么的浩渺。沧海桑田之后的武夷山,从丘陵荒野上升腾起的缕缕炊烟,点燃来自他们的钻木取火,或者是以石镰敲击出的火花。武夷山原始的时空,渐渐亮起新石器时代的火花,他们的生活渐渐远离了原始人的茹毛饮血,向熟食血肉的文明生活接近。

武夷山的荒野上,从此有了火的使用,有了村野人家,有了新石器带给他们对生活的创造。武夷山人文发祥的坐标点,在武夷群峰昂首东望的漫长岁月期待中,向着渔猎耕种的定居方式拓荒,发展。现在我们把探索的目光,投向黄泥山旧石器时代的辐射区。这是一片经历了激烈的海洋造山运动之后,静止下来的大陆架景观,它们是隆起于亚洲东部沿海的一组武夷群峰,它们把大片的丘陵和众多溪流揽于脚下,形成碧水丹山之外的广袤原野。五万年前的兆祥之光,就照亮了这片原野,同时植入这里最早也是最权威的神话传说,就是开山鼻祖武夷君。

当然武夷君是趁着新石器时代铺就的人文曲径,走进这片荒原山川的,引领武夷先民在武夷山下导川移山,构筑部落。站在黄泥山旧石器遗址上,我们极目远望,与崇阳溪平行延绵十多里的丘陵小山包,仿佛是造山时期留下来的波浪。一块被崇阳溪冲击、切割后的小平原从赤石金盘岭延绵至公馆的江源。其中静卧着一个村庄,它叫八角亭。黄泥山旧石器时代遗址就在八角亭的怀抱中。

至今,我们无法弄清黄泥山的旧石器时代祖先们,来自何方?尽管他们已是“有巢氏”了,懂得筑造一处遮风挡雨的住所,但他们仍是胼手胝足在此践履洪荒,双手握住的工具,就是打制出利刃的石器,行走在以崇阳溪为主流的梅溪、黄柏溪三溪交汇处。

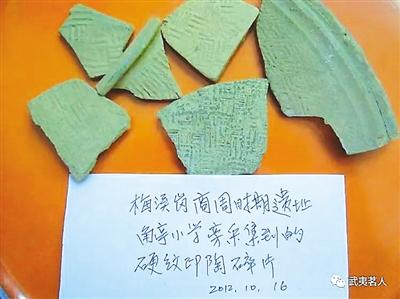

武夷山人文历史的“童年”,从旧石器时代到新石器时代,再进入商周时期,经过了沧海桑田的变迁。迄今为止,武夷山境内已经发现了70余处从新石器时代至汉代的遗址。新石器时代至商周时期较典型的遗址有:兴田镇西郊岗头村的马鞍山上有一片6000平方米的遗址,曾出土石器遗物有石锛、陶鼎等。梅溪西南岸的吴齐村,发掘了上七丘岗遗址,发掘了19座商周时期墓葬,出土了300多件陶器、石器、玉器,星村镇曹墩村的1200平方米的马坜山遗址上,也发掘出石锛、陶鼎、陶罐等,到了新石器晚期,在洋庄乡发掘出20000平方米的五渡桥遗址,出土了石镰、石箭镞、红陶、灰黄陶等。武夷山各溪流岸边丘陵,都发现了商周时期的遗址。离黄泥山不到三公里的角亭村马子山,是商周时代遗址,出土了大量的印纹硬陶等。从众多的出土陶器中,我们可以看出在武夷山广袤的大地之下,曾经埋藏着多少人文遗存。大量陶器的使用,促进了武夷山先民向着文明的生活方向发展。

与五万年前活跃在黄泥山遗址上的武夷先民相比,武夷君离我们却很近,而且十分亲近,仿佛武夷君创造的历史就是昨天。800多年前的朱熹,对武夷山先民留下的人文足迹,也显得陌生疑惑。他说:“武夷君之民,著自汉世,祀以干鱼,不知果何神也。今崇安有山名武夷,相传即神所宅,……颇疑前世道阻未通、川雍未决时夷落所居,而汉祀者即其君长。盖亦避世之士,为众所臣服而传以为仙也。”(朱熹:《武夷山图序》)至于如何探究清楚宇宙洪荒在武夷山的经历,朱熹也只能是留一声长叹而已。

黄泥山旧石器遗址上的祖先们,五万年前怎样缔造历史,让华夏子孙在这片神奇的山水间有了家园,有了村落的气息。武夷君是否神往过地下的旧石器?我们不得而知。让我们把对出土文物的惊叹目光,齐聚到武夷君为我们走过的荆棘林丛、悬崖栈道上,我们就更能了解到武夷山人文历史,是如何从远古的摇篮中成长起来的。